智慧校園架構設計:技術路線與平臺選型策略

智慧校園架構設計:技術路線與平臺選型策略分析

構建高效、靈活、可持續的智慧校園技術體系

引言

老師們每天要登錄五六個不同的教學系統處理考勤、備課和成績管理,學生查成績、選課、繳學費需要在多個平臺間反復切換——這大概是當前學校推進數字化過程中最普遍的"痛點"。

不少學校投入大量資源建設了各類信息系統,卻往往陷入"重建設、輕規劃"的困境:不同部門采購的系統像"信息孤島",數據無法互通共享;部分功能看似先進卻脫離實際教學需求,最終淪為"擺設";甚至出現重復建設導致資源浪費的情況。這些問題的根源,往往在于缺乏一套清晰的架構設計作為數字化建設的"總藍圖"。

核心矛盾:

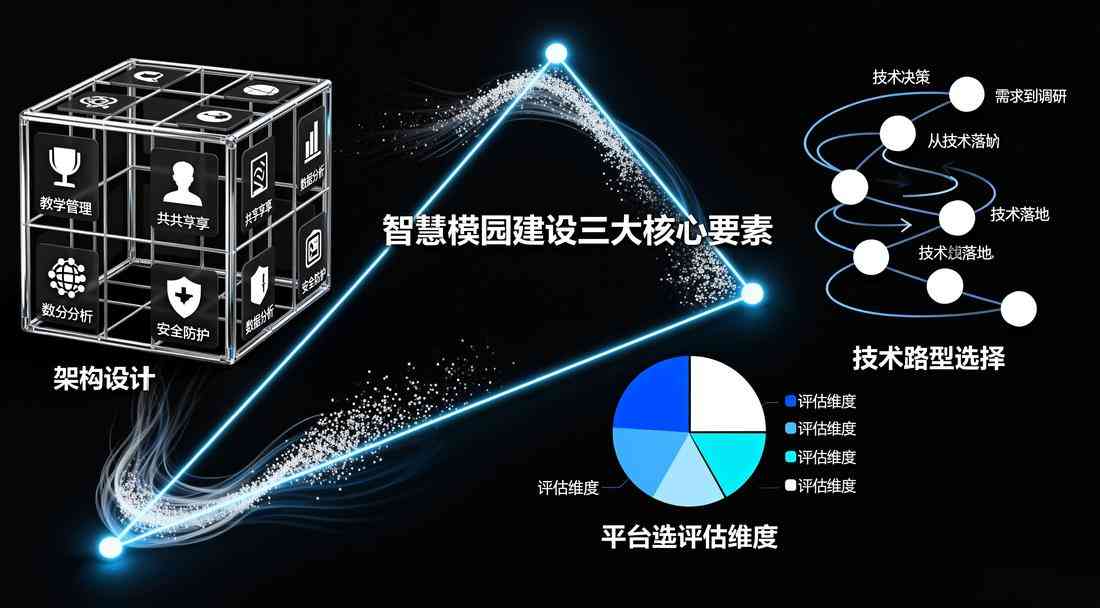

當前校園數字化建設普遍面臨"系統碎片化"與"需求多元化"的沖突——缺乏統一架構導致數據孤島、功能冗余,而師生對"一站式服務""個性化體驗"的需求卻在持續增長。解決這一矛盾的關鍵,在于以架構設計為統領,系統化規劃技術路線與平臺選型。

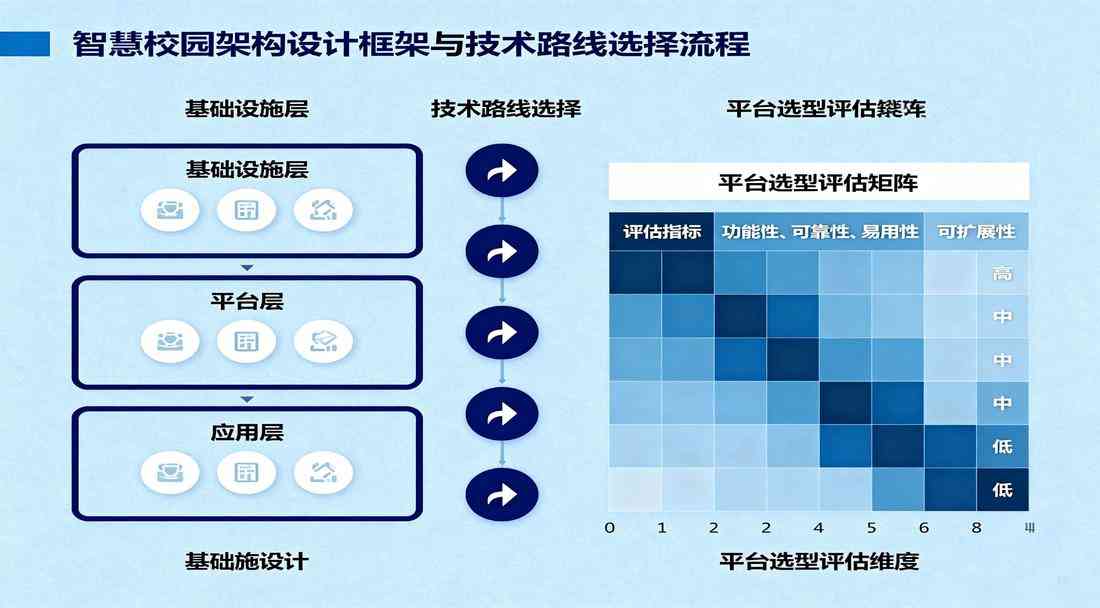

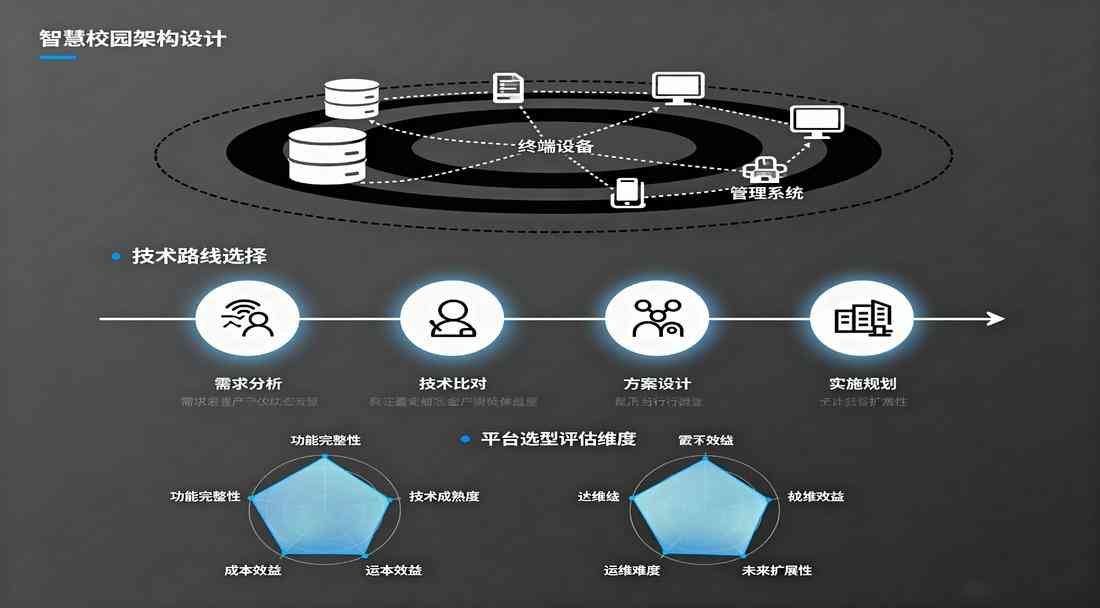

本文將從智慧校園架構設計的底層邏輯出發,深入剖析技術路線選擇的核心維度(如云計算、大數據、物聯網等技術的適配場景),并構建平臺選型的評估框架(包括功能匹配度、可擴展性、成本效益等關鍵指標),為學校數字化轉型提供兼具理論深度與實踐價值的參考方案。

平臺選型的關鍵考量因素

平臺選型如同工具選擇,其核心在于與應用場景的適配性。在智慧校園建設中,平臺選型需基于系統性分析框架,綜合評估多維度因素以確保技術方案與學校實際需求的匹配度。

需求匹配

平臺功能的豐富性并非選型的決定性指標,關鍵在于功能模塊與學校核心業務流程的貼合程度。

運維難度

平臺的操作復雜度與運維成本是選型時不可忽視的因素。

平臺選型關鍵原則總結:

需求匹配維度需聚焦核心業務場景,避免功能冗余;運維難度評估應兼顧操作便捷性與長期成本可控性;整體策略需以學校實際需求為導向,通過系統化分析實現技術方案與應用場景的最優適配。

智慧校園架構實施的策略建議

智慧校園架構設計的價值最終需通過落地實施來體現,而有效的實施策略是確保架構從藍圖轉化為實際應用的關鍵。

第一步:以需求調研錨定架構方向

架構設計的首要前提是明確校園的真實需求,避免陷入"為技術而技術"的誤區。多維度、多層次的需求調研應成為實施的起點:既要覆蓋教師的教學資源整合需求(如跨平臺課程數據互通)、學生的個性化服務訴求(如一站式事務辦理),也要納入管理員的運維效率痛點(如系統集成復雜度)。

需求調研關鍵動作:

組建跨角色調研小組(含教師代表、學生干部、IT管理員、業務部門負責人)

輸出《需求優先級矩陣》,區分"核心必需功能"(如統一身份認證)與"拓展可選功能"(如AI教學分析)

建立需求動態反饋機制,每季度更新需求清單以適應師生訴求變化

分階段實施:從基礎模塊到場景深化

復雜架構的落地需避免"一步到位"的冒進,分階段、迭代式推進是降低風險、提升成功率的有效路徑。

第一階段(0-6個月)

優先搭建基礎支撐模塊,包括統一數據中臺、身份認證系統、網絡基礎設施升級等。

第二階段(7-18個月)

上線高頻應用場景,如智慧教學平臺(整合備課、授課、評價功能)、學生服務大廳(集成選課、繳費、請假等功能)。

第三階段(19-36個月)

引入智能化創新應用,如基于大數據的學習行為分析、AI驅動的校園安全預警等。

分階段實施核心原則:

每個階段設定明確的驗收指標(如"基礎模塊故障率<0.1%""應用場景用戶活躍度>80%")

預留技術擴展接口,例如在數據中臺設計時兼容未來物聯網設備的數據接入需求

建立跨部門協同機制,由IT部門牽頭,聯合教務處、學工處等業務部門共同推進落地

結論

說到底,架構設計不是拍腦袋決定的,技術路線要選對,平臺選型要務實,實施起來要一步一個腳印。這三者——架構設計的系統性規劃、技術路線的科學適配、選型策略的落地可行性——是智慧校園建設不可偏廢的核心環節。

核心提醒:

智慧校園建設的成敗,從來不取決于技術有多先進,而在于是否真正貼合校園的實際場景。架構設計要扎根需求,技術路線要匹配能力,選型策略要兼顧當下與長遠,這樣才能讓每一分投入都產生實實在在的價值。