名校長的智慧校園建設觀:頂層設計比技術更重要

智慧校園建設

校長視角下的頂層設計與規劃實踐

引言

在與同行交流時發現,不少學校推進智慧校園建設時,往往先盯著設備清單和技術參數,急于采購服務器、大屏等硬件設施。其實,頂層設計比具體技術選擇更重要——它決定了智慧校園能否真正服務于教育教學,而非淪為"面子工程"。

核心觀點

智慧校園建設的關鍵在于通過頂層設計明確"為誰建""建什么""怎么用",避免陷入"重硬件輕應用""重采購輕融合"的誤區,讓技術真正成為教育變革的支撐力量。

教育目標先行的頂層設計思路

教育目標是頂層設計的指南針。在智慧校園建設規劃中,核心邏輯應遵循"先想清楚要培養什么樣的人,再考慮用什么技術支持"的原則。這意味著技術應用需服務于教育本質,而非簡單的設備堆砌。例如,某學校在規劃初期即明確,所有智慧化建設均需圍繞課堂創新與學生自主學習能力培養兩大核心目標展開,確保每一項技術投入都能直接支撐育人方向的實現。

建設規劃若脫離教育目標,就如同蓋房子先買家具再設計戶型——看似配備了先進設施,實則可能因空間布局不合理導致資源浪費。這種"技術先行"的誤區往往造成設備閑置、系統孤島等問題,最終偏離學校的育人初衷。

因此,校長視角下的頂層設計必須將教育目標作為出發點和落腳點,通過反向推導技術需求,構建"目標-場景-技術"的三層映射關系。在具體實踐中,需優先明確學生發展核心素養框架,再據此設計智慧教學場景,最后篩選適配的技術工具,確保智慧校園建設規劃始終與教育目標同頻共振。

整體規劃避免重復建設

一些學校常遇到的情況是,各部門各自采購系統,最后數據不通、重復投入。這種"信息孤島"現象不僅造成硬件資源與資金的浪費,更阻礙了校園管理的協同效率。因此,智慧校園建設的整體規劃要像下一盤棋,需從學校全局視角統籌推進。

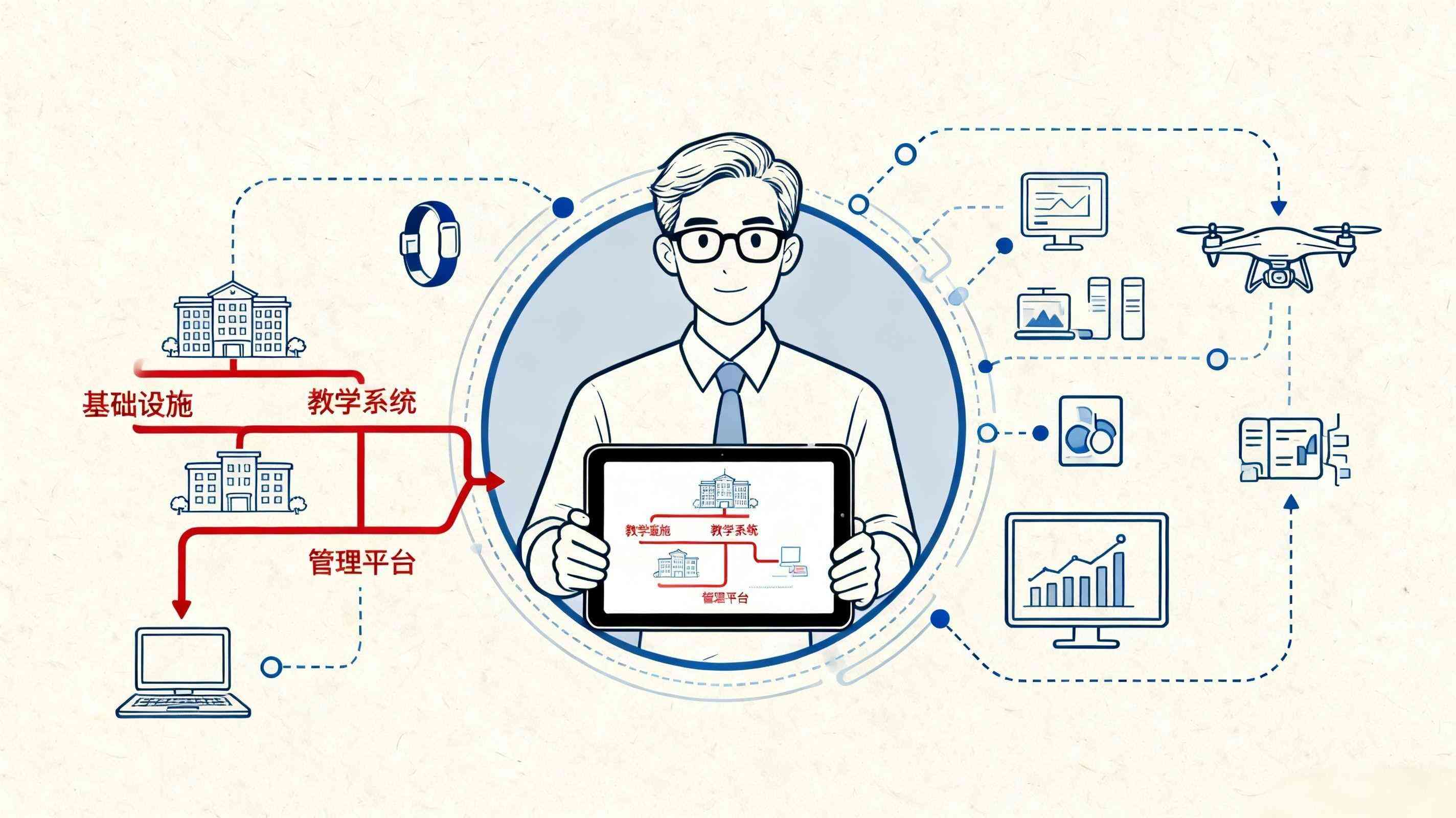

整體規劃要打破部門壁壘。校長作為第一責任人,應牽頭制定 3 - 5 年智慧校園建設規劃,明確基礎設施升級、數據中臺搭建、應用場景落地等各階段重點任務。通過頂層設計實現跨部門需求整合與資源調配,避免"頭痛醫頭、腳痛醫腳"的碎片化建設模式,確保各系統間的數據互通與功能協同。

核心行動指南

校長需建立跨部門協調機制,將智慧校園建設納入學校發展總體規劃,通過"頂層設計 - 階段實施 - 動態優化"的閉環管理,實現資源投入的精準化與建設效益的最大化。

資源整合實現效益最大化

不少學校有這樣的困惑:明明買了先進設備,卻用不起來。這種"重采購、輕應用"的現象,折射出智慧校園建設中資源整合的關鍵命題。從校長視角看,資源整合并非簡單的設備疊加,而是通過系統性建設規劃實現教育資產的效益最大化。

資源整合要算好投入產出賬

與其盲目追求全新系統,不如優先盤活存量資源。例如將現有多媒體教室進行標準化升級改造,通過接入統一管理平臺實現設備聯動與遠程管控,其綜合成本僅為重新采購的60% - 70%,卻能顯著提升設備利用率和管理效率。這種務實思路既避免了教育資源的閑置浪費,又能快速形成教學應用閉環。

在智慧校園建設規劃中,校長需建立"全生命周期管理"思維,將硬件設備、軟件系統、數據資源視為有機整體。通過梳理現有信息化資產臺賬,識別可復用的設備接口與數據標準,構建兼容新舊系統的技術中臺,才能讓每一分教育投入都轉化為實實在在的教學效益。

以師生需求為中心的設計原則

"智慧校園最終是給老師和學生用的,他們覺得不方便,再好的技術也沒用。"這一校長感悟直指智慧校園建設的本質邏輯。在校長視角下,頂層設計需突破"技術至上"的誤區,建立以師生體驗為核心的價值坐標系。通過定期召開教師座談會捕捉教學場景痛點、組織學生體驗反饋會收集學習端訴求等機制,將抽象的技術方案轉化為具象的服務場景。

師生體驗是設計好壞的試金石。某高校選課系統曾因操作鏈路冗長(需8步點擊完成課程提交),導致教師普遍反映"效率不如紙質表格",最終被迫回滾優化。這一案例印證:脫離師生實際需求的數字化改造,不僅無法釋放技術價值,反而會增加教學管理負擔。因此,頂層設計必須將"最小操作成本""最高任務完成率"等體驗指標納入智慧校園建設的核心評估體系。

校長視角下的需求落地三原則

建立"教師-學生-技術"三方協同工作坊

對核心應用實行"90秒上手"可用性測試

每學期發布《師生體驗優化白皮書》

從課堂互動平板的觸控靈敏度到宿舍門禁的人臉識別響應速度,智慧校園的每一處細節設計,都應經得起師生日常使用的檢驗。唯有將頂層設計的宏觀規劃轉化為師生可感知的微觀體驗,才能實現技術賦能教育的初衷。

結論

回顧這些年的實踐,我最深的體會是,智慧校園建設需始終以教育需求為核心錨點,既要避免技術工具化的淺層應用,也要防止脫離教學實際的盲目投入。智慧校園建設沒有統一模板,關鍵是校長要帶領團隊做好頂層設計,讓技術真正服務于教育,而科學的建設規劃正是實現這一目標的重要路徑。