智慧校園建設項目風險管理:如何識別、規避與應對常見風險?

智慧校園建設如何管控風險?

項目管理關鍵策略分享

引言

咱們做智慧校園項目時,最頭疼的往往不是技術本身,而是各種想不到的風險突然冒出來——可能是需求反復變更導致工期延誤,也可能是系統兼容性問題影響用戶體驗。

這就凸顯了項目管理與風險管理在智慧校園建設中的核心價值,如何通過科學方法提前識別、有效管控這些風險,正是保障項目順利落地的關鍵前提。

風險識別:先看清可能遇到的"坑"

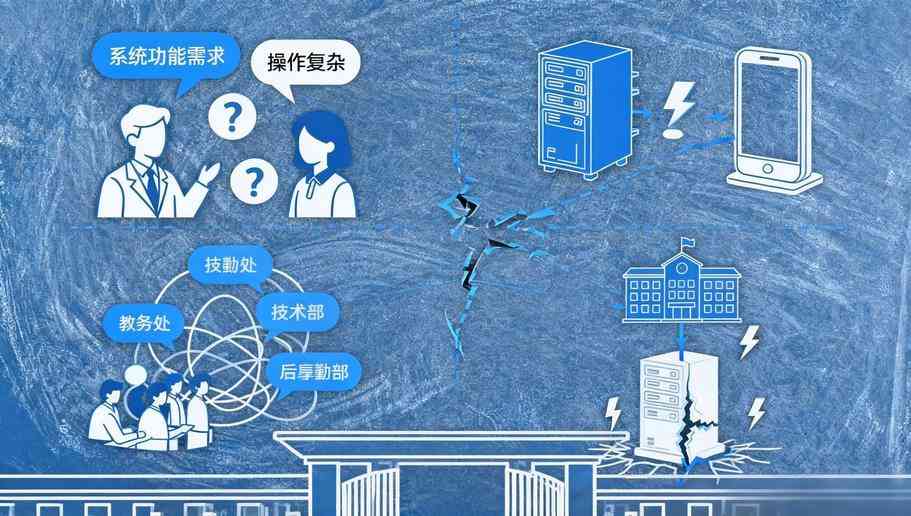

需求模糊的風險

咱們做項目常遇到的情況:教務處想要選課系統升級,后勤想要安防監控聯網,結果需求寫了厚厚一疊,實際做的時候才發現大家說的不是一回事。

這種場景在智慧校園建設中尤為典型——不同部門基于各自業務視角提出需求,文檔里滿是"便捷高效""安全可靠"這類模糊話,卻沒說清功能邊界、數據標準這些實在事。

從風險管理視角看,需求模糊本質是"信息不對稱"和"共識缺失"的疊加。

技術適配問題

技術適配障礙是智慧校園項目常見的實施風險。最典型的就是老校區的服務器跑不動新軟件,或者不同廠商的設備接口對不上,數據導不進來。

比如新裝的智慧教學平臺,可能因為老服務器內存不足,上課時卡頓掉線;或者門禁系統和教務系統對接不上,學生刷了卡還是進不了教室。

這種風險的麻煩之處在于,前期測試時可能看不出來,一到實際使用就掉鏈子。

部門協作不暢

部門協作不暢是項目延期的常見原因,核心問題就出在"開會時都點頭,執行時沒人牽頭"。

比如做校園數據中臺項目,前期各部門都同意數據共享方案,真到收數據的時候就卡殼了:

教務處說數據標準化該信息技術中心負責

學工處強調學生數據得先過法務審核

后勤說日常太忙沒時間配合

這就是項目管理沒做到位,責任沒分清楚,協作機制也沒建立起來。

運維斷層風險

系統上線只是開始,要是后期運維跟不上,前面的投入可能就白瞎了。這就是運維斷層風險——供應商撤走后,學校自己的技術人員看不懂后臺,出點小問題就得等廠商來人,影響日常使用。

比如系統報錯了,老師等著用呢,技術人員鼓搗半天搞不定,只能一遍遍催廠商。這種情況多了,大家對智慧校園系統的信心就沒了。

這問題說到底是風險管理沒覆蓋到全周期。光想著建設階段,沒考慮運維交接,供應商走了就抓瞎。

規避措施:提前"排雷"的關鍵步驟

做深需求調研:讓目標"看得見摸得著"

需求調研不能走過場,得實實在在讓各方達成共識。咱們做項目時可以這么辦:

先讓每個部門列3個最想要的功能,別貪多求全

一起排優先級,哪些先做哪些后做,寫進需求說明書

讓大家簽字確認,后面再改需求就得走流程

這種項目管理方法看似慢,實則快,把需求風險提前消化了,后面自然少走彎路。

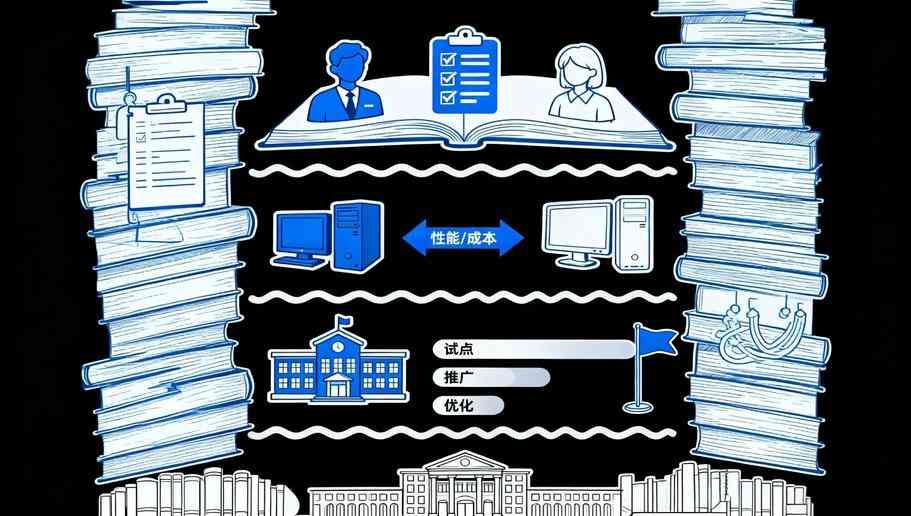

技術選型:別追"新"而要"合"

選技術就像買鞋,合腳比好看重要。智慧校園建設挑系統時,得記住這幾點:

先問問現有系統能不能對接,別買回來用不了

找同類學校問問實際效果,別光聽廠商宣傳

拿小樣本測試兩周,看看在咱們學校的網絡環境下跑不跑得動

風險管理在技術選型階段的作用,就是幫咱們擦亮眼睛,不被新技術迷了眼,選個真正適合學校情況的方案。

分階段實施:小步快跑更穩妥

大項目拆成小塊做,風險能小很多。就像砌墻,一塊磚一塊磚壘穩了再往上加,不容易歪。智慧校園建設也可以這么干:

把大系統拆成幾個小模塊,比如先做門禁,再做考勤

每個模塊做完讓大家驗收,有問題趕緊改

別等全部做完才發現方向錯了,小步快跑,邊做邊調整

這種分階段推進的項目管理方式,能及時發現問題,避免"推倒重來"的大風險。

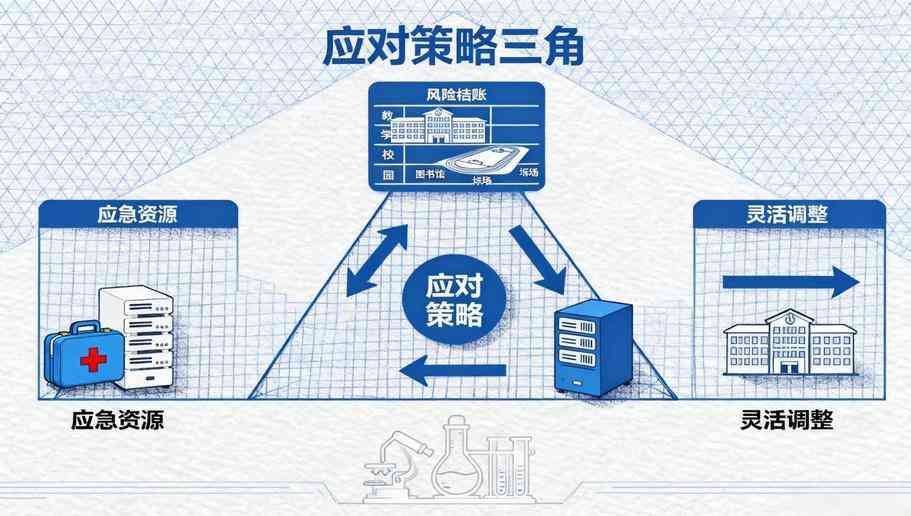

應對策略:風險來了怎么"接招"

建風險臺賬:給每個"坑"標上"警示牌"

風險管理就像開車,得提前看路牌。建風險臺賬就是給項目路上的"坑"標上警示牌,讓大家心里有數。

備應急資源:別等"下雨"才找"傘"

應急資源就像雨傘,平時帶著麻煩,下雨時就知道好了。智慧校園項目可以這么準備:

技術上:核心接口準備兩套方案,主方案不行馬上切備用的

人員上:請校領導當協調人,部門扯皮時能拍板

預算上:多留10%應急資金,萬一超支了有錢補

這就是風險管理的價值——不指望不出事,而要保證出事了能扛住。

靈活調整:項目不是"死方案"

項目計劃不是軍令狀,得根據實際情況調整。就像做飯,鹽放多了加點水,靈活點效果更好。

項目管理里有個說法叫"滾動計劃",就是每周看看進度,慢了就加點人手,需求變了就調整優先級。

智慧校園建設是為學校服務的,不是為了趕進度。師生用著方便、解決實際問題才是最重要的。

結語

智慧校園建設就像搭積木,得先看清每塊積木的形狀(風險識別),搭的時候選對位置(規避措施),歪了的時候及時扶一把(應對策略)。項目管理和風險管理就像兩只手,一只規劃方向,一只排除障礙,缺了誰都不行。

希望這些小經驗能幫到正在做項目的你。記住,管控好風險,智慧校園才能真正為師生服務,讓教學更高效,管理更省心。