智慧校園的國產化適配:從芯片、操作系統到數據庫的全棧替代方案

智慧校園國產化適配

全棧替代的實踐與路徑

引言

當前,許多學校在推進智慧校園升級過程中,已將國產化適配納入重要考量范疇。在信創產業加速發展的背景下,這一趨勢正成為校園數字化建設的新方向。

為何需要推進國產化適配?核心在于構建更為穩固的校園"數字底座"——通過采用自主可控的技術體系,從硬件到軟件實現全鏈條自主化,從而提升校園信息系統的安全性與可控性。

芯片替代的實踐

在智慧校園全棧替代進程中,芯片作為硬件層的核心組件,猶如支撐整個系統運行的"骨架",其國產化適配需從基礎設施的核心環節切入。實踐中通常遵循"核心優先、逐步擴展"的替換策略,首先聚焦承載關鍵業務的服務器設備,待其運行穩定后再向邊緣計算節點、終端設備等延伸。這種漸進式路徑能夠最大限度降低對教學科研活動的干擾,通過核心場景的驗證為后續規模化替代積累經驗。

測試驗證階段的核心目標是確保國產芯片能夠有效支撐校園高頻教學管理場景的流暢運行。重點需驗證選課系統、教務管理平臺、在線學習平臺等核心教學軟件的兼容性與性能表現,例如檢查課程調度算法的響應速度、學生信息數據庫的讀寫效率、多終端并發訪問時的系統穩定性等。只有當這些基礎應用在國產芯片平臺上實現無感知運行,才能標志著硬件層替代的第一步取得階段性成果。

關鍵實踐要點

替換順序:優先部署于核心業務服務器,驗證穩定后擴展至邊緣設備

測試核心:聚焦教學軟件兼容性,重點關注選課系統、教務平臺等高頻應用的運行流暢度

通過核心硬件的國產化替代與教學場景的深度適配,智慧校園打下了自主可控的硬件基礎,為上層軟件生態的全面替換奠定堅實基礎。這一過程不僅是技術層面的硬件更新,更是對校園IT架構從核心到邊緣的系統性重構,需要在穩定性與功能性之間找到動態平衡。

操作系統適配的路徑

操作系統作為校園數字設備的"管家",其國產化適配需以教師使用體驗為核心目標。在國產化適配過程中,需通過系統性方法確保新系統既能滿足日常教學需求,又能實現從原有系統到國產系統的平滑過渡。

兼容性處理

兼容性是操作系統國產化適配的首要挑戰,需優先保障核心教學軟件的穩定運行。實踐中,適配團隊首先對教師日常高頻使用的教學軟件進行逐一測試,梳理不兼容問題清單。針對存在兼容性問題的軟件,通過與軟件廠商建立聯合調試機制,共同優化軟件代碼或系統配置,直至滿足教學場景的基本功能需求。

兼容性處理核心步驟

篩選教師日常高頻使用的教學軟件清單

對清單內軟件進行逐一兼容性測試,記錄異常問題

與軟件廠商協同調試,通過代碼優化或配置調整解決不兼容問題

驗證優化后軟件在國產操作系統中的穩定性與功能完整性

用戶引導

為降低教師的適應成本,需構建輕量化的用戶引導體系。適配團隊可編制簡潔的操作指引手冊,重點標注與原有系統差異較大的常用功能入口,如課件上傳、屏幕投影、成績統計等模塊的位置及操作路徑。同時,采用漸進式學習策略,避免一次性灌輸過多新功能,讓教師通過日常教學實踐逐步熟悉新系統操作邏輯。

用戶引導優化策略

操作手冊僅保留核心功能說明,避免冗余信息

采用對比式呈現方式,標注新系統與原系統的功能位置差異

結合教師反饋動態更新指引內容,優先解決高頻咨詢問題

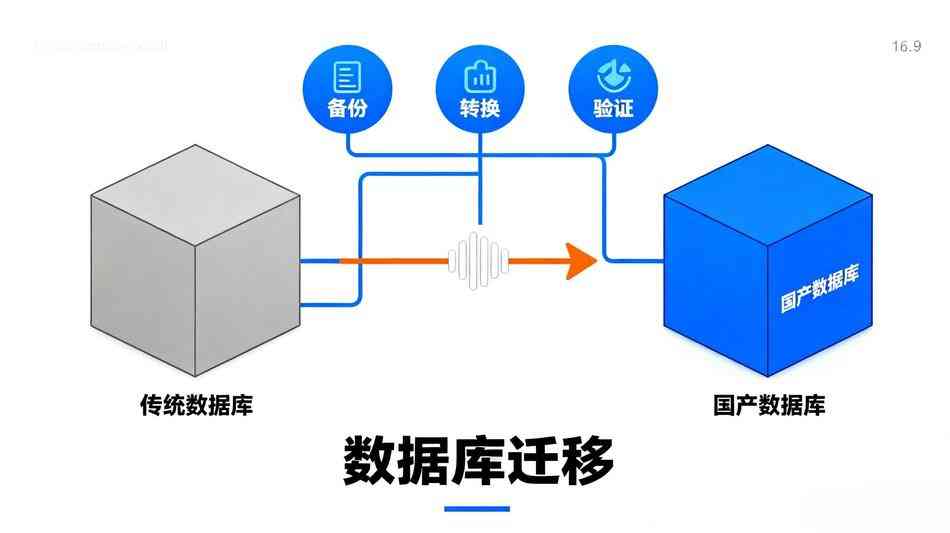

數據庫遷移的實施

數據庫作為智慧校園的核心基礎設施,存儲著全校教學管理、科研數據、師生信息等關鍵"數字家底"。在智慧校園全棧替代過程中,數據庫遷移環節直接關系到數據安全與教學秩序連續性,任何操作失誤都可能導致數據丟失或服務中斷,進而影響正常上課節奏。因此,遷移實施需遵循嚴謹的操作邏輯,通過備份、轉換、驗證三步法確保平穩過渡。

數據備份:構建雙重安全防線

遷移實施的首要任務是建立數據安全冗余機制。為防范遷移過程中的意外風險,需采用本地與云端雙備份策略,即在本地服務器保留完整數據副本的同時,同步存儲至云端備份系統,形成"雙保險"。這種方式能夠有效應對硬件故障、網絡中斷等突發狀況,確保原始數據可追溯、可恢復,為后續操作奠定安全基礎。

數據格式轉換:實現無縫適配

在完成數據備份后,需針對國產數據庫與原有系統的數據格式差異進行逐點適配。由于不同數據庫的表結構定義、字段屬性存在差異(如傳統系統中的表格樣式在國產數據庫環境下可能需要調整字段長度、數據類型等),技術團隊需對數據字典進行逐條校驗,對不兼容的格式進行人工修正。例如,老系統中采用非標準定義的日期字段,需轉換為符合國產數據庫規范的時間戳格式,確保數據語義的一致性。

漸進式驗證:最小化教學影響

為最大限度降低對正常教學的干擾,遷移驗證階段需采用"小范圍試用—全量遷移"的漸進式策略。具體而言,在完成數據轉換后,先選取部分院系作為試點,部署遷移后的數據庫環境并進行為期數日的實際運行測試。通過收集試點用戶的操作反饋,驗證數據查詢效率、業務流程連續性等關鍵指標。待試點階段確認無異常后,再啟動全校范圍的全量遷移,整個過程需避開教學高峰期,確保遷移操作與教學活動的錯峰進行。

遷移實施核心原則

備份優先:本地與云端雙重存儲,消除單點故障風險

精細轉換:逐字段校驗數據格式,確保國產數據庫兼容性

漸進驗證:試點院系先行試用,無異常后再全量部署

通過上述三步操作,既能保障數據遷移的完整性與安全性,又能將對教學活動的影響控制在最小范圍,為智慧校園全棧替代過程中的數據庫平穩過渡提供可落地的實施路徑。

技術攻關的重點方向

國產化適配不是買了新設備就完事,中間會遇到不少卡殼的地方,這就需要技術攻關。實踐中,新舊系統銜接與應用軟件兼容是兩大核心挑戰:當新部署的管理系統與校園原有門禁系統存在協議差異時,會出現校園卡刷卡無響應的功能阻斷,需通過聯合門禁廠商進行接口開發與協議轉換,實現數據交互的順暢對接;而教學場景中關鍵軟件在國產操作系統環境下的穩定性問題,如偶發性閃退,則需依托學校 IT 技術團隊與軟件供應商的協同測試,通過十數次的環境模擬與插件兼容性驗證,定位底層組件沖突并完成適配優化。

解決路徑特征

整個過程呈現"發現問題 - 協同診斷 - 精準修復"的迭代模式,通過逐個攻克具體技術卡點,技術攻關的核心在于持續優化,逐步構建穩定的國產化運行環境。這種"遇到問題解決問題"的實踐策略,是智慧校園國產化轉型中技術落地的核心方法論。

從實際案例看,無論是門禁系統的接口改造,還是教學軟件的插件適配,均需技術團隊具備跨廠商協調能力與深度系統調試經驗,在硬件驅動、中間件兼容、上層應用三個層面形成聯動解決方案,最終實現國產化替代的平滑過渡。

全棧替代的未來展望

當前,智慧校園國產化適配正處于試點探索向規模化應用過渡的關鍵階段。從實踐路徑看,多數院校優先從服務器、辦公電腦等基礎算力設備切入,通過局部替代驗證國產化方案的穩定性與兼容性。

隨著試點經驗的積累,未來替代范圍將逐步延伸至智慧教室的互動教學系統、校園安防的視頻監控平臺等核心業務場景,形成從底層硬件到上層應用的全鏈路覆蓋。

國產化適配并非一蹴而就的工程,其核心在于打造自己能掌控的數字基礎。這一過程需要在設備替換、系統遷移、應用重構等環節持續攻堅,通過"試點-反饋-優化"的循環機制逐步消除技術瓶頸。正如實踐所表明的,從基礎設備到業務場景的漸進式替代策略,既能降低轉型風險,又能為信創生態的成熟提供寶貴的落地經驗。

未來趨勢顯示

隨著信創生態的持續完善,校園國產化設備的滲透率將逐步提升,適配流程也將更趨順暢。這種穩步推進的實踐路徑,不僅能讓校園數字設施更安全可靠,更能為教育數字化轉型提供堅實的自主技術支撐。

國產化適配的深化將推動智慧校園構建起更牢固的數字底座,為教學、管理、服務的全面升級奠定基礎。這一過程雖需長期投入,但每一步實踐都在為教育信息化的自主可控發展積累動能。