智慧校園建設對工程學院發展的深遠影響

工程學院在智慧校園建設的浪潮中正經歷著從傳統教育模式向未來人才培養體系轉型的關鍵階段。智慧校園建設并非簡單的技術疊加,而是通過校園信息化重構教育生態鏈,將工程學科特色與數字技術深度融合,形成了獨具匠心的育人新范式。當虛擬仿真實驗室里的機械臂與真實車間的數控機床實現數據互通,當跨校區科研團隊通過云端協作平臺實時共享實驗數據,這些場景已逐漸成為工程教育創新實踐的日常圖景。

教學方式的革新讓知識傳遞更具穿透力。教師借助智能備課系統能快速匹配企業真實案例,把生產線上的技術難題轉化為課堂項目;學生在三維建模課程中通過混合現實設備觀察機械結構,復雜原理變得觸手可及。這種虛實交融的教學環境,使得工程思維培養突破了傳統教室的物理邊界,更貼近現代工業對復合型人才的需求維度。

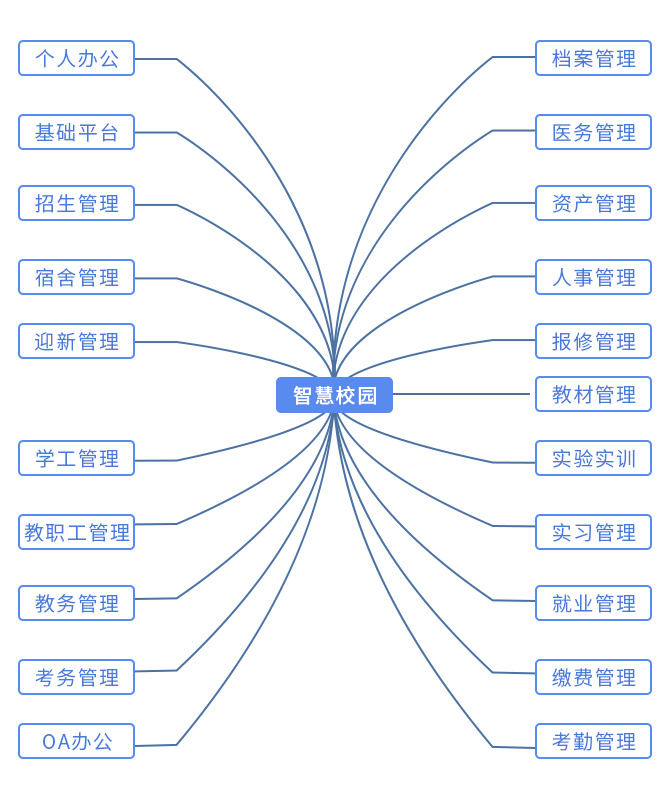

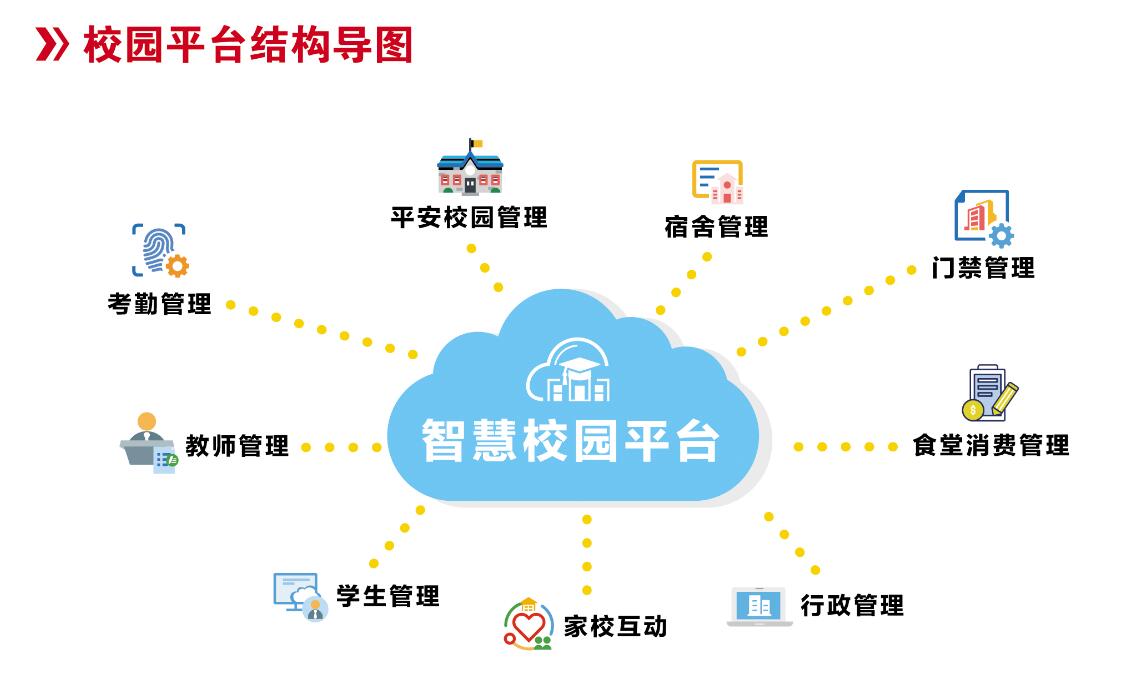

管理效能的提升催生了新型辦學形態。從實驗室預約到設備運維,從畢業設計指導到產學研對接,信息化平臺將碎片化的教學資源整合為有機網絡。特別是在產教融合方面,校企共建的智慧實訓基地通過數據分析精準捕捉產業技術趨勢,使專業設置與區域經濟發展形成動態適配,這種敏捷響應機制讓工程人才培養始終與行業脈搏同步共振。

科研創新生態在數字化轉型中迸發新活力。智慧校園構建的協同創新平臺打破了學科壁壘,機械、電子、計算機等不同專業師生通過數據中臺實現技術互補,交叉學科項目孵化效率顯著提升。有教師發現,基于物聯網的遠程實驗系統不僅方便了疫情期間的居家科研,更意外促成了與海外專家團隊的聯合攻關,這種突破時空限制的協作模式正在重塑工程領域的創新范式。

智慧校園建設對工程教育最深遠的影響,在于潛移默化中培育著未來工程師的數字化基因。當00后學生們習慣用代碼調試設備參數、用云端看板管理項目進度時,他們正在獲得超越單純專業技能的核心競爭力。這種浸潤在智慧環境中的成長經歷,使新一代工程技術人才天然具備用數字思維解決復雜工程問題的能力優勢,這正是產業智能化轉型最需要的人才特質。