2025年智慧校園建設標準解讀:這6大核心方向需重點關注

隨著教育數字化轉型的加速推進,2025年智慧校園建設標準成為行業熱議焦點。如何通過科學規劃與實踐落地,真正實現校園管理、教學服務、資源調度的全面智能化?以下六大核心方向值得教育管理者與建設者深度聚焦。

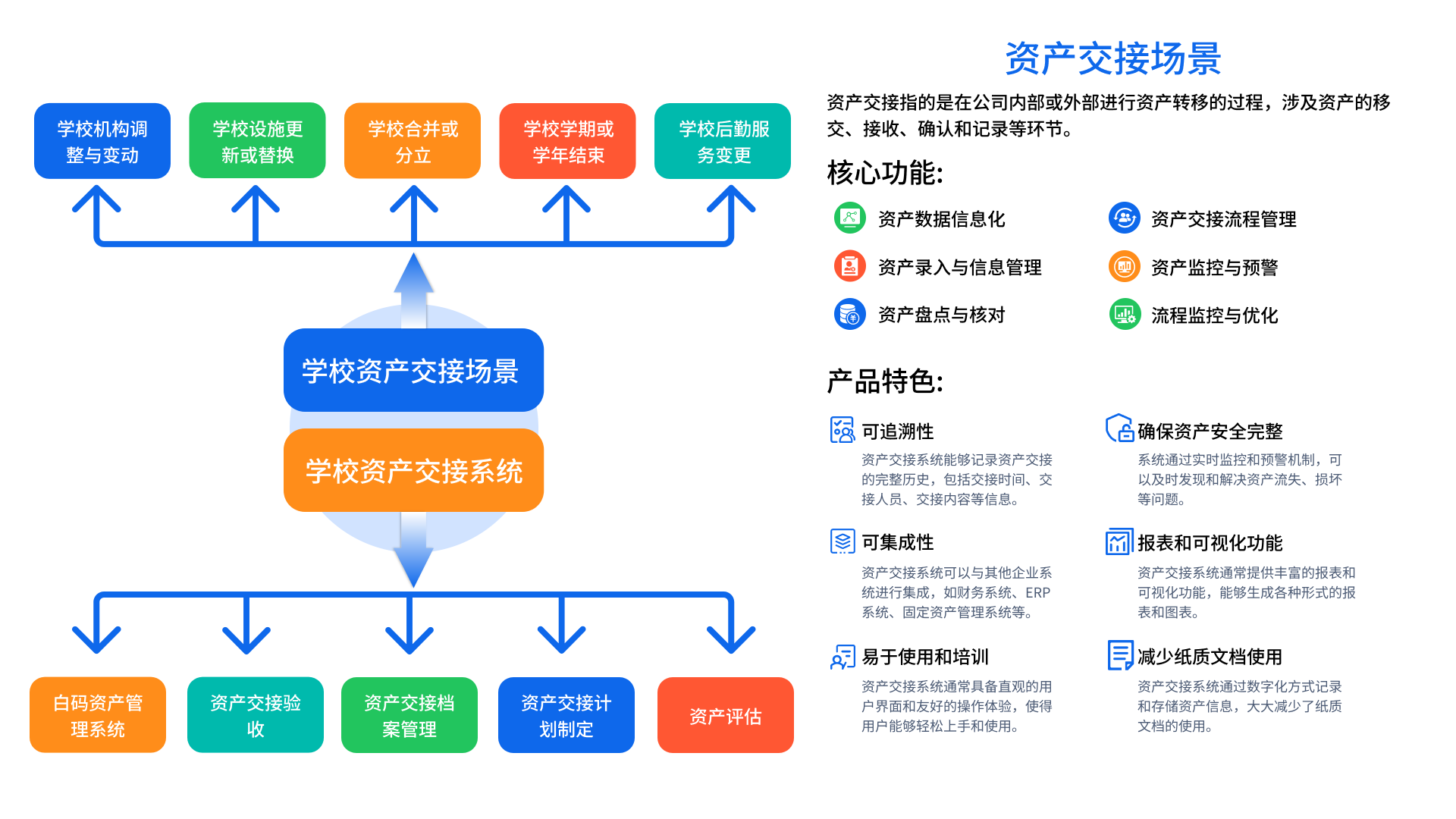

一、以“場景驅動”重構校園服務生態

摒棄傳統技術堆砌模式,新一代標準強調從教學、管理、生活的真實場景需求出發。例如,通過智能教室動態適配不同教學模式、食堂人流熱力圖優化供餐效率等,讓技術服務于師生高頻剛需場景,避免“為智能而智能”的無效投入。

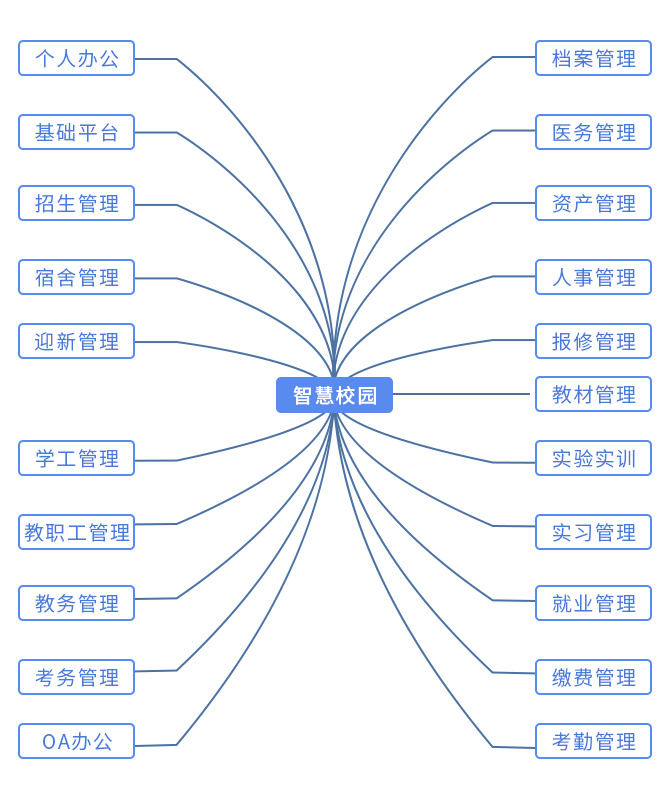

二、數據融通打破“信息孤島”

跨系統數據互通是智慧校園的“隱形門檻”。新標準明確要求建立校級數據中臺,統一教務、后勤、安防等模塊的數據接口規范。此舉不僅能減少重復建設,更可挖掘教學行為、資源使用等數據的深層價值,為科學決策提供支撐。

三、安全體系從“被動防御”轉向主動預警

隨著校園物聯網設備激增,新標準將網絡安全等級提升至與教學設施同優先級。通過動態感知設備異常流量、AI識別敏感信息泄露風險等技術,構建覆蓋終端、網絡、數據的立體防護網,確保師生隱私與系統穩定性。

四、綠色低碳成為硬性指標

響應“雙碳”目標,智慧校園建設需綜合評估設備能耗與生命周期。標準中明確要求采用光伏一體化建筑、教室光照自適應調節、機房余熱回收等節能方案,推動校園從“高耗能”向“可持續”轉型。

五、適老化與無障礙設計不可或缺

針對特殊群體需求,新標準細化無障礙服務細則。例如,教學樓導航系統需兼容語音交互、視覺輔助功能;教務平臺需提供大字體、高對比度界面,避免因技術升級加劇“數字鴻溝”。

六、常態化運營機制保障長效價值

“重建設輕運營”是智慧校園項目的普遍痛點。2025年標準首次提出“全周期服務”概念,要求從項目規劃期即納入運維培訓、故障響應、迭代升級方案,確保系統持續貼合校園發展需求。