智慧校園如何為教師減負,讓教學更專注?

在傳統教學模式中,教師常被繁瑣的事務性工作裹挾:作業批改、考勤統計、教案整理……這些重復性勞動擠占了本應用于備課、教研、個性化輔導的精力。智慧校園的核心理念,正是通過智能化手段剝離教學中的“機械性操作”,讓教師從“事務員”回歸“引路人”角色。

場景一:從“重復勞動”到“精準施教”

智慧課堂系統可自動完成作業批改與知識點分析,教師無需逐份翻閱紙質作業,系統實時生成班級學情報告,精準定位薄弱環節。例如,作文批改中,AI可識別基礎語法錯誤,教師則能聚焦于邏輯結構、思想表達等核心能力的指導,讓“批改時間”轉化為“指導價值”。

場景二:從“經驗驅動”到“數據賦能”

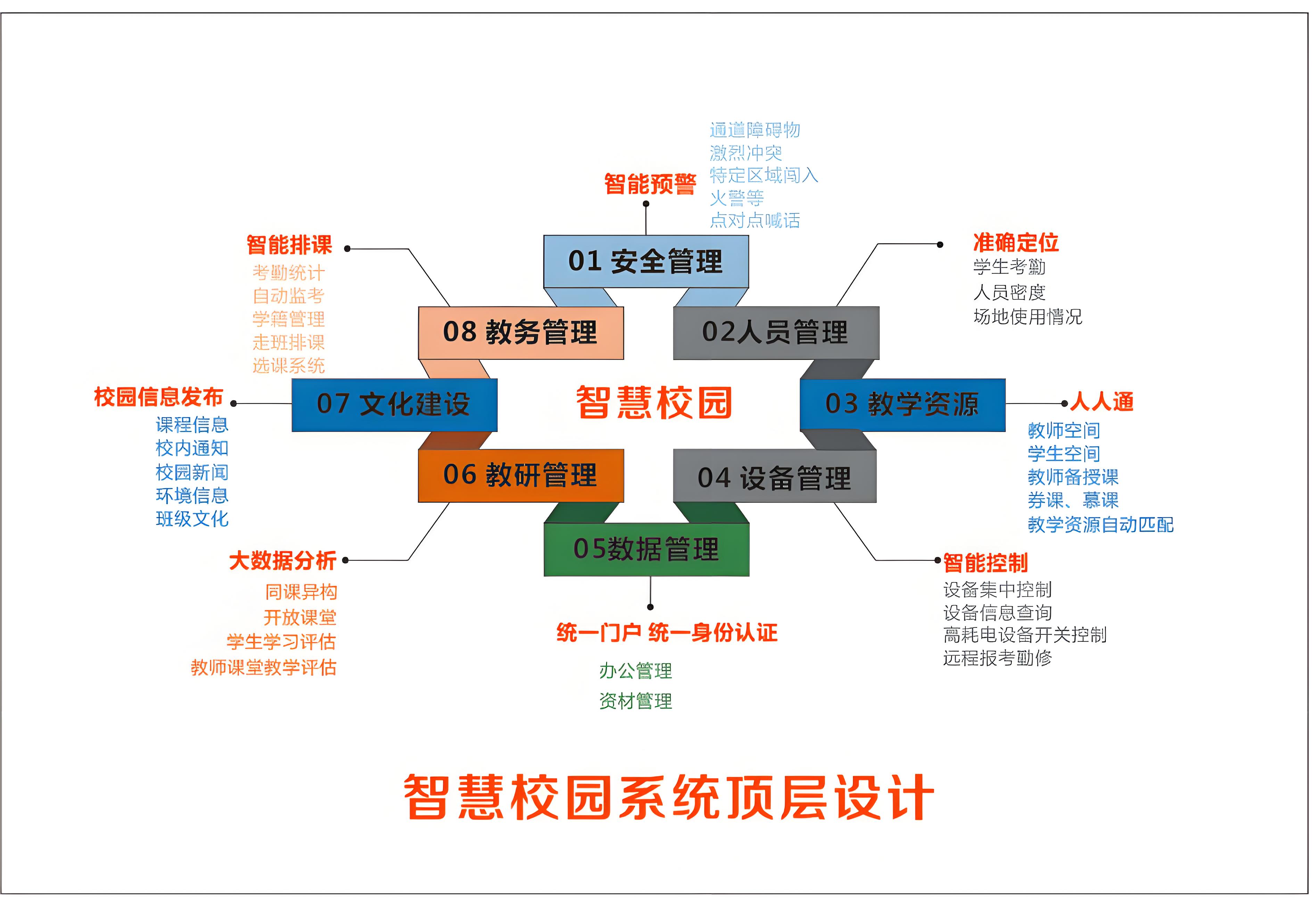

智能排課系統綜合考慮教師專長、學生分層、教室資源等因素,一鍵生成最優方案,避免人工排課的耗時與疏漏;教學資源共享平臺沉淀優質教案、試題資源,教師可快速調用適配內容,減少低效的重復備課,將精力投入教學方法的創新與課堂互動設計。

場景三:從“單兵作戰”到“協同育人”

智慧校園打通教務管理、家校溝通等環節,例如自動推送學生課堂表現、作業完成度等數據至家長端,減少教師逐一反饋的溝通成本;校內跨學科教研組可通過線上平臺實時共享教學案例,形成協同創新的良性生態。

減負的本質是“賦能”

智慧校園并非用技術替代教師,而是通過工具革新釋放教師的專業潛能。當機械性工作由系統代勞,教師得以更從容地觀察學生個體差異、設計啟發式教學、構建有溫度的師生關系——這些無法被算法量化的教育本質,正是智慧校園的終極價值。