智慧校園建設項目的招投標流程與注意事項

智慧校園建設項目招投標流程與項目采購注意事項解析

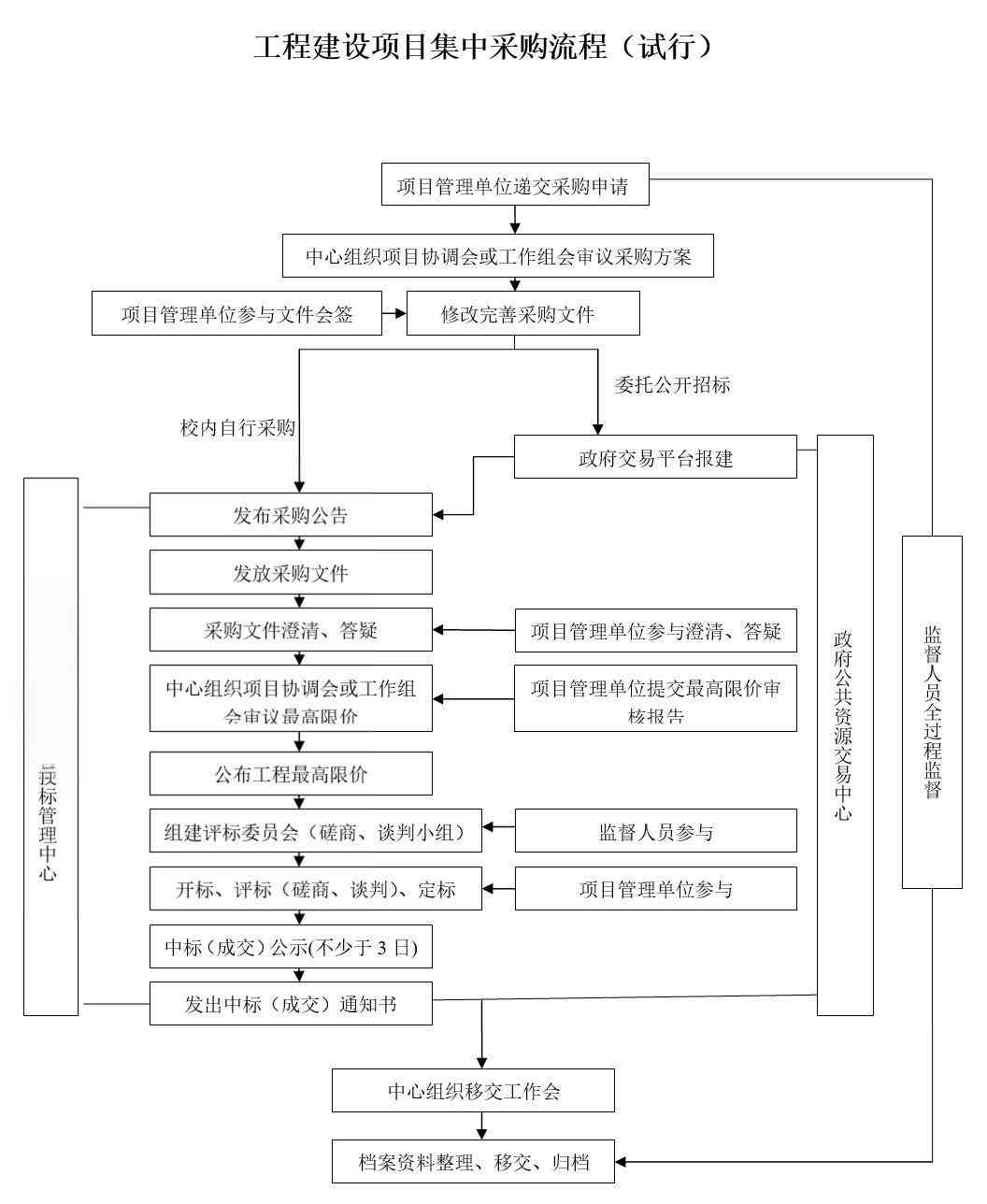

智慧校園建設項目招投標的基本流程

項目需求確認與招標文件編制

在智慧校園建設項目中,需求確認是整個招投標流程的"基石"。很多項目后期出現頻繁變更、預算超支甚至返工,往往源于前期需求沒厘清。比如某高校曾因未明確"智慧教室是否需要支持多校區直播授課",導致中標后不得不追加設備采購,不僅延誤工期,還額外增加了 20% 的成本。因此,在啟動招投標前,學校需組織教務、后勤、 IT 等多部門共同梳理需求,形成書面文件并由各方簽字確認,從源頭避免"邊建邊改"的被動局面。

明確需求后,招標文件的編制需聚焦"做什么"而非"怎么做",以下核心要素必不可少:

項目目標:需清晰說明智慧校園建設要達成的整體效果。例如"實現教學管理、校園安防、后勤服務的數字化協同",而非描述具體采用哪種技術架構。

功能需求:列出必須實現的具體功能模塊。比如"學生宿舍智能水電表需支持線上繳費、用量查詢、異常預警",避免寫入"需采用 LoRa 或 NB - IoT 通信協議"這類技術細節。

服務要求:明確供應商需提供的配套服務。包括"系統部署后的 3 年免費運維""7×24 小時故障響應""每年 2 次使用培訓"等,確保項目落地后持續穩定運行。

驗收標準:制定可量化的驗收指標。例如"人臉識別門禁響應時間≤1 秒""教務系統數據同步準確率達 100%",避免使用"運行良好""滿足要求"等模糊表述。

預算范圍:標注項目總投資上限及各分項金額占比,幫助投標方合理分配資源報價,也為后續成本控制提供依據。

關鍵提醒:智慧校園建設招標文件的核心是"需求描述"而非"技術方案"。就像點餐時告訴廚師"要一份微辣的魚香肉絲"(功能需求),而不是指揮"必須用四川豆瓣醬、大火快炒 30 秒"(技術實現),這樣才能讓不同供應商充分發揮技術優勢,提出更優解決方案。

通過以上步驟編制的招標文件,既能精準傳遞智慧校園建設的核心訴求,又能為后續評標、履約提供明確依據,讓項目從一開始就走在規范高效的軌道上。

招標公告發布與供應商邀請

在智慧校園建設項目的招投標流程中,招標公告的發布是吸引優質供應商的第一步。選擇合適的發布渠道直接影響信息觸達效率,通常需兼顧官方合規性與行業精準性:政府采購網是法定發布平臺,確保流程公開透明,所有符合資質的供應商均可查閱;而教育類垂直平臺(如教育裝備采購網、高校信息化聯盟平臺)則能精準觸達熟悉校園場景的服務商,提高投標單位的專業匹配度。

公告內容必須簡潔清晰,讓有意向的公司一眼看明白核心信息。關鍵要素包括:項目名稱(需明確智慧校園建設的具體模塊,如"XX大學智慧教學平臺升級項目")、時間節點(招標公告發布時間、投標截止時間、開標時間)、資質要求(企業注冊資本、類似項目經驗、軟件著作權等)、聯系方式(招標方聯系人及電話),以及獲取招標文件的方式和費用。這些信息需逐項列明,避免模糊表述影響供應商判斷。

招投標流程小提示:公告內容越具體,供應商響應越精準。建議在公告中附項目需求概要,幫助企業快速評估自身能力,減少無效投標。同時,所有時間節點需符合《政府采購法》規定,確保流程合法合規。

通過規范發布渠道和信息要素,既能保障招投標流程的嚴肅性,也能高效篩選出具備智慧校園建設經驗的優質供應商,為項目后續實施奠定基礎。

投標文件評審與中標結果公示

智慧校園建設項目進入評審階段后,評審小組的組成是確保公平性的第一道防線。通常會嚴格遵循"利益相關方回避"原則,成員多由高校基建、信息化部門代表,以及第三方技術專家、財務專家等組成,避免與投標單位存在隸屬、控股或其他可能影響判斷的關聯關系,從人員構成上保障評審的獨立性和客觀性。

進入實質評審環節,核心在于"按規矩打分"。所有投標文件都會對照招標文件中事先明確的評審標準(如技術方案可行性、報價合理性、售后服務能力等)進行量化評分,整個過程就像"按菜譜做菜"——標準是公開透明的"菜譜",評審專家只能按"菜譜"打分,不能臨時增減"食材"或改變"口味"。這種"評審得按事先定好的標準來,不能臨時改"的剛性要求,正是招投標流程公平性的重要體現,有效避免了主觀隨意性對結果的干擾。

評審結束后并非立即確定中標單位,還需經過中標結果公示環節。根據相關規定,結果需在指定的政府采購信息發布平臺(如中國政府采購網)或學校官方渠道進行公示,公示期一般不少于法定時限(通常為 3 個工作日)。公示內容會明確中標候選人名稱、投標報價等關鍵信息,接受社會監督,若期間無異議或異議不成立,方可正式發出中標通知書。

關鍵提醒:無論是評審小組組建、評分過程還是結果公示,每個環節都是招投標流程規范化的具體體現。任何試圖臨時更改評審標準、縮短公示時間的行為,都可能違反法定程序,參與方需特別留意流程的合規性。

項目采購的關鍵環節

采購需求與預算的匹配

智慧校園建設項目采購中,需求制定需緊密結合學校實際情況,避免盲目追求功能堆砌而超出預算承受范圍。

預算匹配的核心邏輯:優先滿足教學管理、數據安全等核心需求,在有限資金內實現資源最優配置,確保項目采購既貼合校園真實應用場景,又符合財務規劃。

采購方式的合規選擇

在智慧校園項目采購中,不少負責老師都會遇到這樣的困惑:什么情況下用公開招標,什么情況下可以競爭性磋商?選對采購方式不僅能提高效率,更能避免流程違規風險。下面結合實操場景,為大家梳理常見采購方式的適用邊界。

公開招標:需求明確時的"陽光選擇"

當項目需求清晰、技術標準統一(比如標準化的網絡設備采購、通用教學軟件采購等),且需要通過廣泛競爭確保性價比時,公開招標是最常用的方式。這種方式通過發布招標公告吸引潛在供應商,全程流程規范透明,能最大程度保障項目采購的公平性。

競爭性磋商:復雜項目的"靈活適配"

如果項目存在技術復雜度高、需求不夠明確的特點(例如智慧校園定制化平臺開發、多系統集成項目等),競爭性磋商更具優勢。它允許采購方與供應商進行多輪談判,逐步優化技術方案和報價,特別適合需要"邊談邊明確需求"的場景。

合規提醒:項目采購的方式選擇絕非"想選哪種就選哪種",必須嚴格對照采購法規中關于適用場景的界定。比如將明明符合公開招標條件的項目拆分為小額采購,或在需求明確時強行采用單一來源采購,都可能因"方式不合規"導致項目停滯。

除了上述兩種主要方式,詢價(適用于規格標準統一的小額采購)、單一來源采購(適用于只能從唯一供應商處采購的特殊情形)等方式也有其特定適用場景。在實際操作中,建議結合項目特點先梳理需求屬性,再對照法規要求"對號入座",確保每一步選擇都經得起合規檢驗。

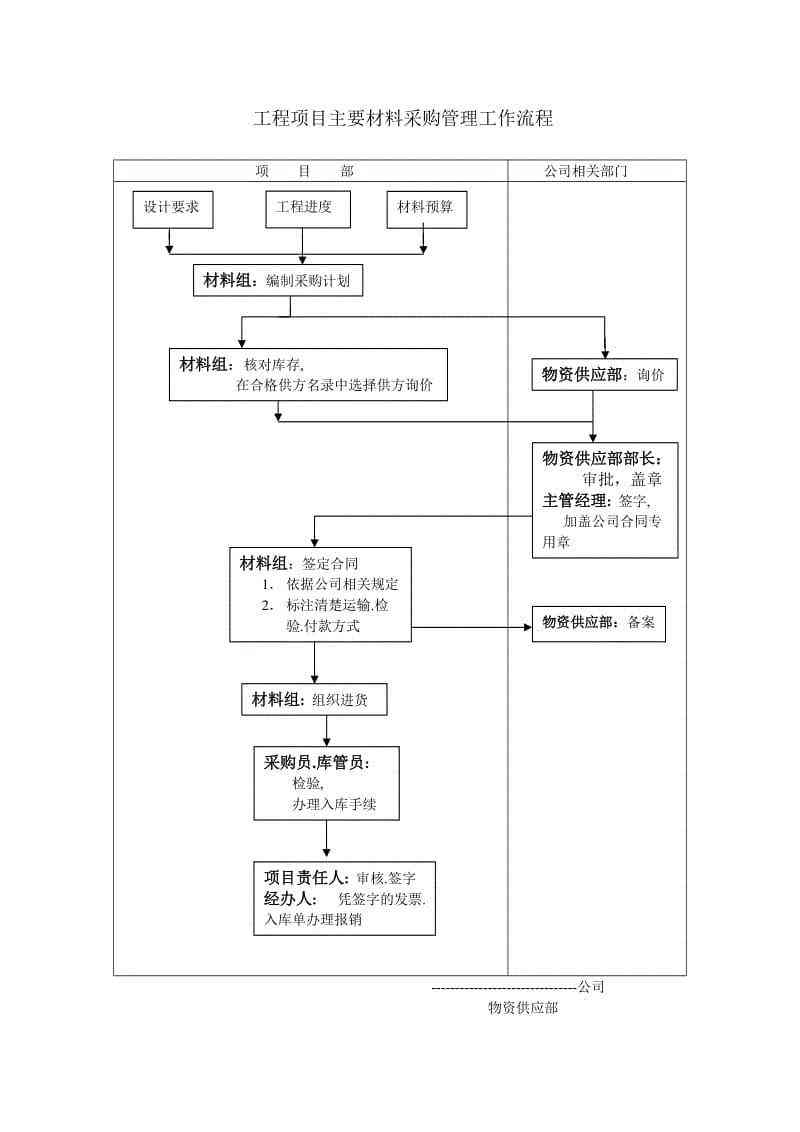

合同簽訂與履約管理

在智慧校園項目采購中,合同簽訂可不是"一簽了之"的終點,而是項目落地的"導航圖"。想要避免后續扯皮,合同條款必須像"說明書"一樣寫明白——比如具體到哪年哪月哪日完成硬件交付,軟件系統要達到哪些功能指標才算驗收合格,甚至連驗收時需要提供的測試報告模板都得提前約定好。這些細節看似瑣碎,卻是項目采購順利推進的"壓艙石",能有效減少后期因標準模糊產生的糾紛。

合同條款核心要素清單

? 交付節點:明確硬件安裝、軟件部署、系統聯調等關鍵階段的完成時間

? 驗收標準:列出功能測試項(如人臉識別準確率≥99%)、性能指標(如并發用戶數≥500)及驗收流程

? 付款節奏:約定預付款(通常20%-30%)、進度款(按階段驗收支付)、尾款(質保期滿后支付)的比例和支付條件

? 違約責任:明確延期交付的違約金計算方式(如每日按合同金額0.05%賠付)及補救措施

合同簽完更要"盯緊執行",畢竟項目采購的最終目標是讓設備和系統真正用起來。建議建立雙軌跟蹤機制:一方面要求供應商每周提交進度報告,詳細說明本周完成的工作、下周計劃及遇到的問題;另一方面每月組織現場巡查,對照合同條款核查實際進展是否與計劃一致。遇到偏差時要第一時間溝通,比如服務器配置與合同約定不符,就得要求供應商限期更換,千萬別等小問題拖成大麻煩。

記住這句大實話:"合同簽了不是結束,得盯著對方按約定做。"尤其在智慧校園這類技術密集型項目采購中,從硬件到貨驗收到軟件系統試運行,每個環節都可能藏著"坑"。只有把履約管理抓在手上,才能讓項目采購的每一分錢都花在刀刃上,最終建成真正能用、好用的智慧校園。

智慧校園建設招投標與采購的注意事項

需求描述的準確性與合規性

需求寫得太籠統,后面容易出麻煩。在智慧校園建設項目中,需求描述的精準度直接影響后續招投標質量與項目落地效果。準確描述需求的核心在于聚焦"目標結果"而非"模糊概念",例如明確"實現師生一站式服務平臺,支持選課、繳費、報修等12項核心功能",而非簡單表述"大概要做個智慧校園系統"。這種具象化描述能幫助投標方準確理解校方期望,減少后期需求變更帶來的成本增加和工期延誤。

同時,需求文件需確保合規性,符合教育部門關于智慧校園建設的基本要求,在數據安全、師生隱私保護等方面與行業規范保持一致。看似細微的需求描述差異,可能導致后期項目方向偏差,因此在編制階段需反復校驗:功能描述是否具體可衡量?技術指標是否符合校園實際場景?合規底線是否清晰標注?這些細節共同構成智慧校園項目順利推進的基礎。

需求描述黃金法則

結果導向:用"實現XX功能"替代"建設XX系統"

量化指標:明確用戶規模(如"支持5000名師生并發訪問")、響應時間(如"頁面加載≤2秒")等具體參數

合規前置:在需求文檔首段注明"符合教育信息化相關基礎要求"

供應商資質審查的要點

在智慧校園建設項目的招投標流程中,供應商資質審查是過濾風險、確保項目質量的"第一道防線"。很多時候項目后期出現的延期交付、系統不兼容等問題,都能在資質審查階段提前規避。下面結合實操場景,聊聊審查時需要重點關注的3個核心維度。

一、類似校園項目經驗:避免"跨界踩坑"

智慧校園項目有其特殊性,涉及教學管理、安防監控、網絡基建等多系統協同,不是所有IT服務商都能勝任。審查時要重點看供應商是否有同類院校(如本科高校、職業院校或中小學)的成功案例,具體可細化為:

項目匹配度:案例中的功能模塊是否與本次需求吻合?比如是否做過智慧教室、校園一卡通或數據分析平臺?

規模對標性:過往項目的服務人數(如師生規模1萬+)、預算范圍是否與本次項目接近?

時間有效性:優先選擇近3年內的案例,避免拿5年前的老舊項目充數——畢竟教育信息化技術迭代太快,過時方案可能存在兼容性隱患。

實操提醒:光看投標文件里的"案例清單"不夠,一定要索要合同關鍵頁(隱去商業機密后)和用戶驗收報告,必要時在招投標流程的答疑環節要求供應商現場演示案例系統后臺。

二、售后團隊專業性:警惕"賣完就跑"

智慧校園系統交付后需要長期維護,供應商的售后能力直接影響使用體驗。審查時別被"7×24小時服務"這類話術迷惑,要穿透文字看實質:

團隊配置:要求提供本地化售后團隊名單,包括技術人員的從業年限、 certifications(如華為HCIE、微軟MCSA等),避免"遠程支持為主、本地無人響應"的情況;

響應機制:明確故障響應時間(如一般問題2小時內、重大故障4小時到場),并在合同中約定違約條款;

服務案例:讓供應商提供近半年的售后工單記錄,從處理效率和用戶評價中判斷真實服務水平。

避坑技巧:在招投標流程的實地考察環節,可以隨機抽查供應商服務的校園,假裝"潛在客戶"咨詢:"如果系統突然崩潰,你們多久能派人過來?" 聽聽一線用戶的真實反饋,比看材料更靠譜。

三、案例核實:拒絕"紙上談兵"

最關鍵的一步來了——不要把供應商的"自夸材料"當定論,主動出擊驗證真實性。具體可通過3種方式:

電話回訪:聯系案例中的校方負責人,重點問3個問題:"項目是否按期交付?""系統運行中出現過哪些問題?""售后團隊解決問題的效率如何?"

現場考察:選擇1-2個典型案例實地走訪,觀察系統實際運行狀態,比如智慧教室的設備是否經常卡頓,數據平臺的報表生成是否流暢;

同行打聽:在教育信息化行業群或論壇里,側面了解供應商的口碑,是否有"惡意低價中標后偷工減料""售后扯皮"等負面評價。

總之,供應商資質審查不是招投標流程中的"走過場",而是用專業眼光篩選靠譜伙伴的過程。記住:寧愿在審查時多花一周時間,也別等項目出問題后花半年補救。把好這一關,智慧校園建設就成功了一半。

采購過程的透明化與文檔留存

在智慧校園項目采購中,透明化的流程管理和完整的文檔留存是避免糾紛、保障項目合規推進的核心環節。很多項目后期出現的爭議,往往源于過程記錄不規范或關鍵環節缺乏書面憑證,而做好這兩點能從源頭降低風險。

具體到操作層面,每個環節都需要形成可追溯的書面記錄。比如在評審階段,專家的打分表必須有本人簽字確認,避免口頭評分導致的結果模糊;與供應商的溝通也需通過書面函件進行,無論是需求變更、技術答疑還是補充說明,都要留存正式文件。這些記錄不僅是項目合規性的證明,更是解決潛在爭議的"證據鏈"。

關鍵記錄要點

評審環節:打分表需專家手寫簽字或電子簽章,明確評分依據

溝通環節:所有往來信息通過書面函件、郵件或采購平臺留言,避免私下口頭承諾

決策環節:會議紀要需參會人員簽字,注明決策時間、依據和結果

為什么要如此強調透明化?用項目一線人員的話說就是"過程透明了,大家才放心"。透明的項目采購流程能讓參與各方清晰了解進展,減少信息不對稱帶來的猜忌;完整的文檔則像項目的"病歷本",既能在審計時從容應對,也能在出現問題時快速定位責任。對于智慧校園這類涉及多方協作的復雜項目,這種規范性能顯著提升采購效率,確保每一分投入都用在實處。