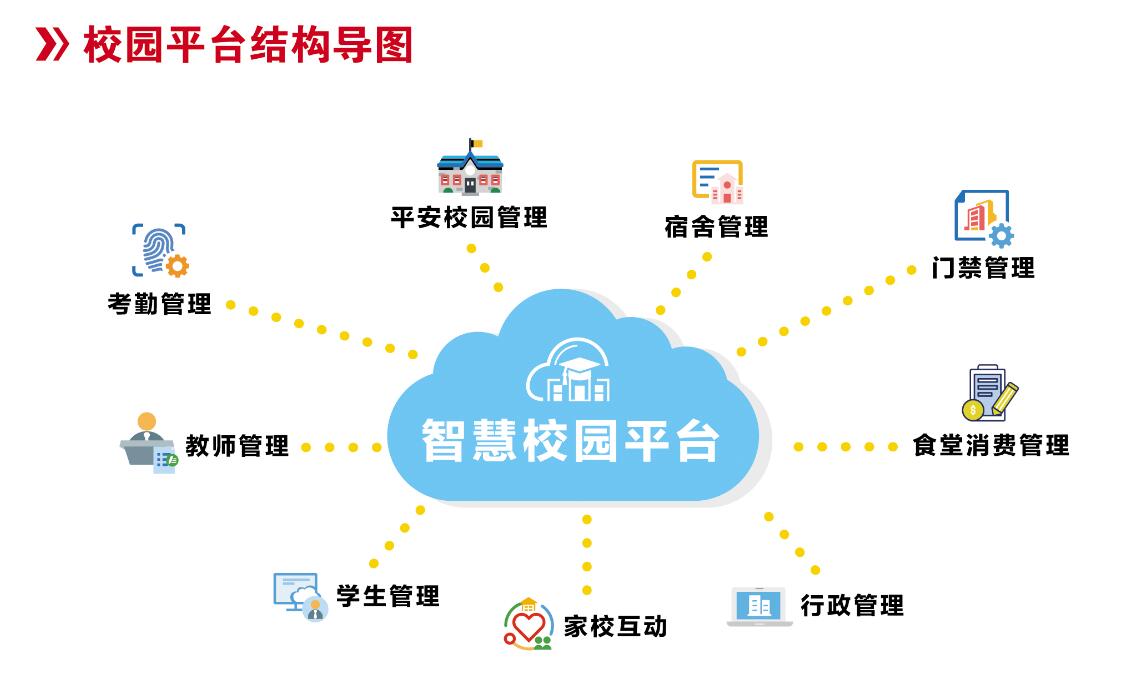

舊系統整合難題:智慧校園平臺如何通過API集成破解?

系統集成難題怎么破?API接口打通校園舊系統

"張老師,學生的選課數據你那邊導出來了嗎?我這邊教學系統里看不到最新名單。"

"李主任,我剛在財務系統填完差旅費報銷,還得去人事系統更新出差記錄,這兩個系統什么時候能打通啊?"

這樣的對話,或許每天都在校園里上演。老師們常常需要在多個系統間頻繁切換——剛在A系統錄入完數據,又要在B系統手動重復輸入;想統計一份報表,得分別導出3個平臺的數據再合并。這種"系統孤島"造成的重復勞動,不僅占用工作時間,還容易出現數據誤差,讓本就繁忙的工作雪上加霜。

校園工作者的日常痛點

每天登錄5-8個獨立系統,記住不同賬號密碼

同一數據在多個平臺重復錄入,耗時且易出錯

跨系統數據統計需手動整合,效率低下

當數字化校園建設進入深水區,這些由"信息煙囪"導致的效率瓶頸日益凸顯。而要破解這些難題,系統集成成為繞不開的課題。在眾多解決方案中,API接口正逐漸顯現出獨特價值——就像為不同系統搭建標準化"橋梁",讓孤立的數據順暢流通。這究竟是怎樣的技術路徑?又能為校園管理帶來哪些改變?

校園系統整合的那些"老大難"

校園里的"信息孤島"有多麻煩

"信息孤島"就像系統間的無形壁壘,在師生工作中制造著麻煩。教學系統里的新生名單,在后勤系統還是舊數據,新生報到時可能連宿舍分配都成問題;老生辦理退宿時,若后勤系統未同步教學系統的畢業狀態,可能出現"人已畢業,宿舍仍在扣費"的烏龍。

行政協作中矛盾更明顯:教務處排定的課程表顯示某教室有10課時需求,財務系統核算場地維護費時卻只收到5課時記錄;老師報銷課時費時,教務系統顯示"授課20課時"與財務系統"可報銷15課時"對不上,反復核對占用大量時間。這些"各自為政"的舊系統,本質是數據標準不統一、接口不互通造成的信息斷層,而破解痛點的核心,正是推進舊系統整合,讓分散的數據真正"流動"起來。

為什么過去的整合總不順利

校園系統整合實操起來常常卡殼。不少學校的信息化建設像"攢電腦"——今天添個教學系統,明天加個圖書館平臺,后天又上一套一卡通系統。時間一長,這些系統成了校園里的"老住戶",彼此間卻像隔著墻。

第一個坎:老系統"動不得"

就像家里用了十年的老冰箱,雖然制冷效果不如新的,但食材都按它的格局擺放慣了,貿然換新怕食材無處安放。校園里有些系統也是如此:運行了五六年,學生信息、成績數據都存在里面,一旦調整可能導致數據丟失或系統癱瘓。IT老師常說"能用就別碰",這種"維持現狀"的心態,讓整合第一步就舉步維艱。

第二個坎:系統"方言"不通

不同廠商開發的系統,就像來自不同省份的人聚在一起——A廠商用"學號"標識學生,B廠商偏要用"學籍號";C系統導出Excel表格,D系統卻只認XML格式。它們各說各的"方言",數據格式、接口標準各不相同。想要讓它們"對話",就得挨個做"翻譯",不僅費時費力,還可能因為"翻譯誤差"出現數據錯漏。

API接口:讓系統"握手"的實用工具

API接口是個什么"幫手"

想象一下,校園里的教務系統、圖書館平臺、一卡通軟件就像一群說不同方言的工作人員——各自埋頭處理數據,卻沒法順暢交流。學生查成績要登一個系統,借圖書又得切換另一個平臺,老師統計考勤還得手動匯總表格。這種"信息孤島"困境,讓校園管理效率大打折扣。

而API接口就像給這些"各說各話"的系統裝了一部"對講機"。它不需要拆掉現有系統重建,也不影響日常使用習慣,只是在系統之間架起標準化"溝通橋梁"。比如,教務系統想獲取圖書館借閱數據時,不用派專人"跑腿"拷貝表格,通過API接口這個"對講機",兩個系統就能自動"對話"并交換信息,過程快速準確。

簡單說,API接口就像一位"翻譯官"兼"快遞員",讓原本孤立的校園系統既能聽懂彼此的"語言",又能安全高效地傳遞數據。對于非技術背景的師生而言,它看不見摸不著,卻實實在在讓校園服務更流暢——這就是API接口作為"系統幫手"的核心價值。

它怎么幫學校打通舊系統

學生事務:從"重復報備"到"一次提交全同步"

過去學生請假可能需要在教務系統提交申請后,再手動告知班主任,甚至跑一趟宿舍管理處登記。但通過API接口打通系統后,當學生在教務系統填寫請假單,接口會自動觸發數據同步:班主任平臺實時收到通知,后勤宿舍系統更新入住狀態,門禁系統調整出入權限。整個過程無需學生多走一步,避免了"班主任沒看到假條""宿舍查寢信息不同步"的尷尬。

教學工作:從"系統切換"到"一站式數據調用"

教師成績管理曾是典型的"多系統作戰"——在教學系統錄入成績后,想分析班級平均分,還得導出Excel再導入分析系統。API接口集成后,教學系統與分析系統直連:老師完成成績錄入的瞬間,分析系統已自動獲取數據,點擊"成績分析"就能查看可視化報表,甚至支持按知識點、題型拆解數據。這種"一次操作、多系統響應"的模式,讓教師從重復勞動中解放出來。

系統集成后,學校工作有哪些新變化

老師們的日常操作變簡單了

每天打開電腦,老師們是不是總要翻找不同系統的密碼?教學管理系統、成績平臺、學生檔案庫……多個系統獨立運行,不僅要記一串密碼,切換時還得反復登錄,啟動工作就得花十幾分鐘。而現在,隨著系統集成落地,這樣的麻煩正在成為過去。

一次登錄,告別密碼迷宮

過去需要切換登錄的場景,如今通過統一身份認證實現"一次登錄,全網通行"。老師們只需輸入一次賬號密碼,就能進入所有集成后的業務系統,省去記憶多組密碼的負擔,避免因密碼混淆導致的操作失誤。

一處修改,數據自動同步

學生信息變更曾是"重復勞動"——在學籍系統改完住址,還得去選課系統、考勤系統逐一更新,稍有遺漏就造成數據不一致。系統集成后,老師在核心數據庫修改學生信息時,所有關聯系統自動同步更新,無需人工干預。無論是聯系方式變更還是班級調整,都能實現"改一處,全打通"。

這些細微變化,背后是API接口打通舊系統后的協同效應。當技術融入日常教學管理,老師們感受到的不僅是操作簡化,更是工作方式革新——從被系統"牽著走",到讓系統"圍著需求轉"。

學校管理更"有數"了

傳統校園管理中,各部門數據如同孤島——教務處掌握成績與課程,后勤記錄宿舍與設施,財務單獨核算開支。當學校需要了解某個年級情況時,管理者往往要協調多個部門提交報表,格式不一、重復核對耗時,還可能因統計口徑差異導致偏差。

系統集成后,通過API接口打通教務、后勤、財務等舊系統,分散的數據被整合到統一平臺。現在,管理者輸入年級關鍵詞,就能實時調取該年級的學生人數、課程進度、宿舍入住率、教材采購支出等多維信息,無需再逐部門催促報表。數據集中呈現讓跨部門壁壘消失,校園運行狀態變得可視化、可追溯。

決策效率提升更明顯:過去開會前需提前一周收集紙質材料,數據時效性滯后數周;現在數據實時更新,開會時可直接調取最新的學生出勤統計、設備使用率,甚至通過趨勢圖預判問題——比如某教學樓報修頻次異常,可結合課程安排調整維護計劃。這種"用數據說話"的模式,讓管理從經驗判斷轉向精準分析。

結論

回到開頭的系統集成難題,答案其實很簡單:不用換掉老系統,也能讓它們"協同工作"。通過API接口技術,我們不需要推倒重來,而是給現有的信息系統搭建互聯互通的橋梁。

API接口就像給校園信息通路搭了座橋,以前困在各個系統里的數據,現在能順著這座橋順暢流動——學生信息從招生系統自動同步到教務平臺,成績數據直接對接學工系統,老師們不用再反復切換系統、手動錄入,真正實現了"讓數據跑起來,老師們省心不少"。

這種舊系統整合方案,既保護了學校過去的信息化投入,又解決了數據孤島問題,最終讓教育管理回歸"服務教學"的本質。對于還在被系統割裂困擾的校園管理者來說,API接口正是那個"花小錢、辦大事"的切實解決方案。