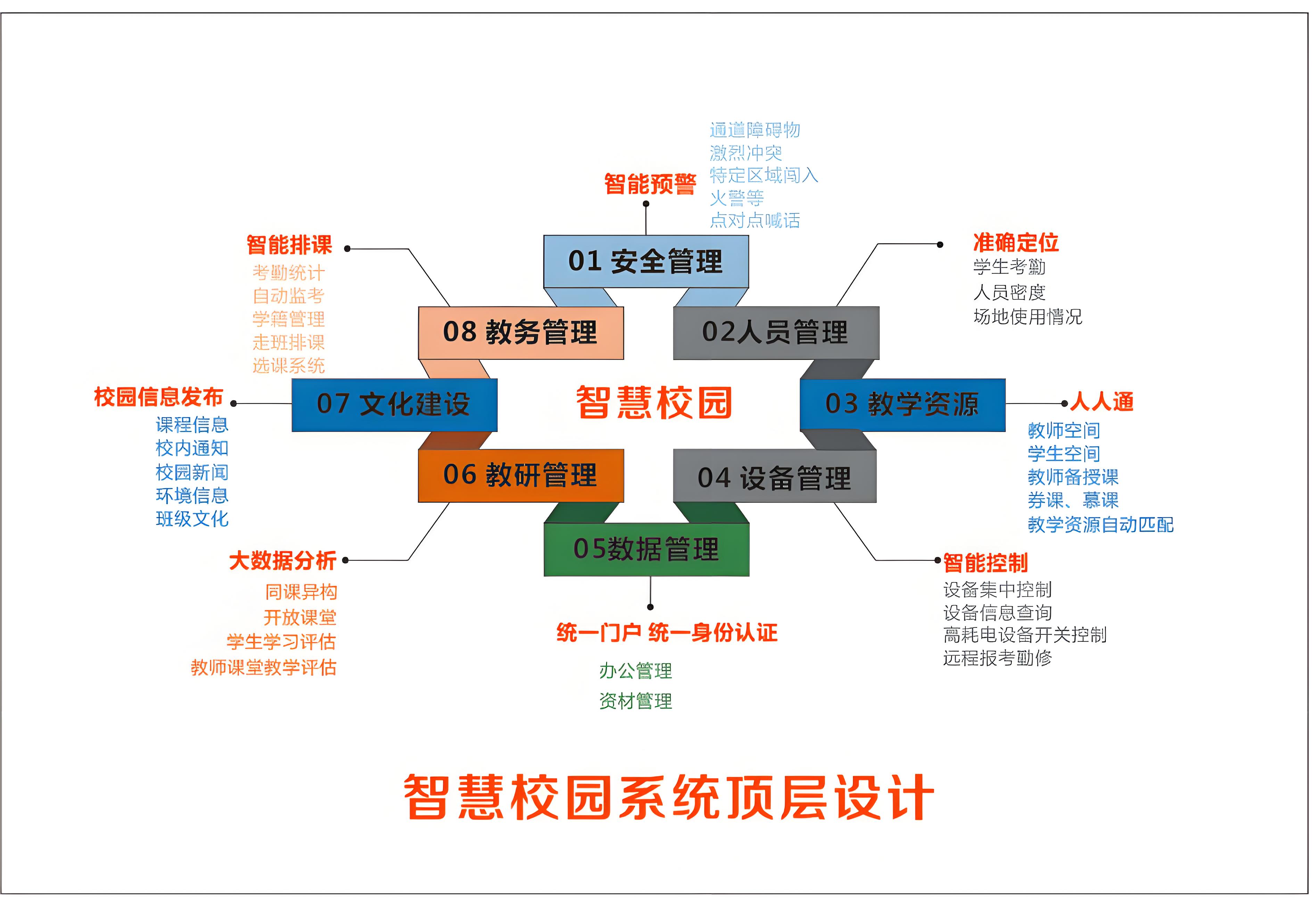

濰坊市教育新基建:智慧校園管理平臺的創新實踐

在"世界風箏都"濰坊,一場教育領域的數字變革正悄然發生。不同于傳統信息化建設,濰坊市以新基建為契機,將本土文化基因注入智慧校園管理平臺建設,走出了一條"有溫度的教育數字化"創新之路。

植根文化土壤的智慧平臺

智慧校園管理平臺在這里不僅是技術工具,更成為文化傳承的載體。平臺整合了濰坊風箏扎制、木版年畫等非遺數字資源,打造"云上非遺工坊",讓農村學校也能開展沉浸式傳統文化教學。壽光世紀學校的剪紙社團通過平臺與楊家埠傳承人實時連線,讓非遺技藝在指尖代代相傳。

對接產業脈搏的教育創新

作為全國知名的制造業基地,濰坊將平臺建設與區域經濟深度融合。平臺開設"校企直通車"模塊,實時對接濰柴、歌爾等龍頭企業技術需求,開發"工業機器人基礎""智能傳感器應用"等特色課程。昌樂二中與企業共建的虛擬仿真實驗室,讓學生在數字孿生車間里提前掌握智能制造核心技術。

服務鄉村振興的教育擔當

在蔬菜之鄉壽光,智慧平臺化身"田間課堂"。設施農業物聯網數據實時接入校園,學生們通過VR技術觀察植物生長周期,在勞動教育模塊記錄大棚種植實踐。這種"教室連大棚"的創新模式,讓城鄉教育資源共享突破物理邊界,為鄉村振興培育新型人才。

浸潤教育本真的技術溫度

平臺特別設置"家校共育"專區,結合濰坊家庭教育傳統優勢,開發親子溝通指導、心理疏導等數字化工具。臨朐縣開發的"沂山夜話"在線沙龍,讓山區家長通過手機就能參與家庭教育講座。這種"技術+人文"的雙向賦能,讓教育信息化真正服務于人的成長。

這座將教育視為城市名片的鳶都,正在用智慧校園管理平臺書寫新時代的教育答卷——當數字技術遇上千年文脈,當教育新基建扎根鄉土大地,一幅"技術賦能教育,教育反哺城市"的生態圖景漸次展開。