寧夏高校數字化校園建設的探索與實踐

在西北教育高質量發展的版圖上,寧夏高校正以數字化為支點,探索出一條兼具地域特色與時代精神的校園轉型之路。面對地域遼闊、資源分散的客觀條件,數字化校園建設不僅成為破解傳統管理難題的突破口,更成為推動教育公平與質量雙提升的核心引擎。

一、打破地理屏障,構建資源協同新生態

寧夏地處西北內陸,高校分布呈現“點多面廣”的特點。通過搭建云端資源共享平臺,區內高校實現了課程資源、科研數據的跨校區實時互通。例如,固原地區的高校師生可即時調用銀川高校的虛擬仿真實驗資源,偏遠校區通過遠程互動系統參與名師講堂。這種“云端串聯”的模式,既緩解了優質教育資源分布不均的問題,又為跨學科協作創造了更多可能性。

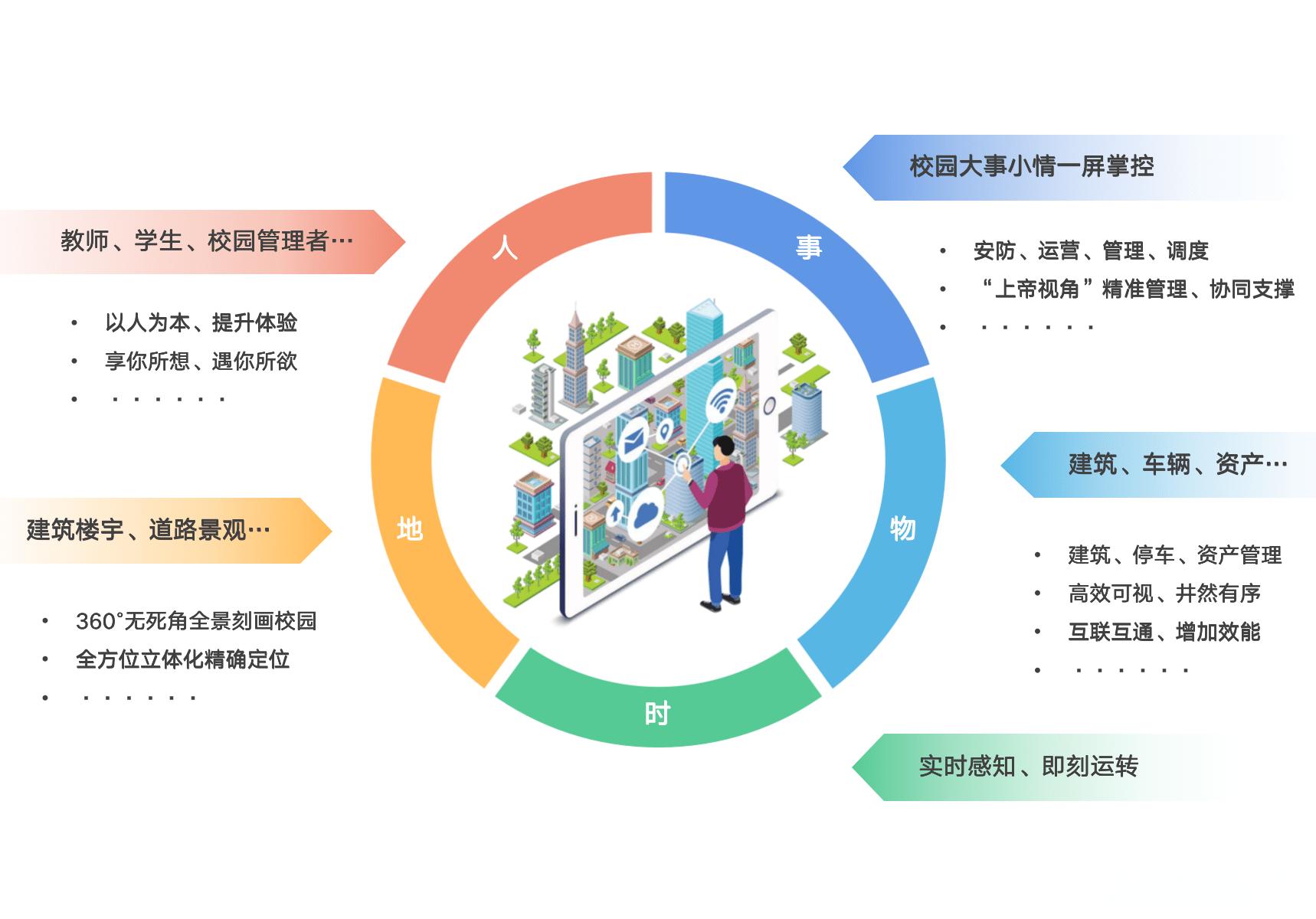

二、聚焦管理痛點,打造智慧服務新范式

針對傳統校園管理中存在的流程繁瑣、響應滯后等問題,寧夏多所高校將物聯網技術與服務場景深度融合。宿舍報修、教室預約、校園安防等高頻事務通過移動端實現“指尖辦理”,后勤部門借助智能監測系統對水電能耗進行動態優化。特別是在冬季供暖季,結合氣候特點設計的能源管理系統,既保障了師生取暖需求,又避免了資源浪費。

三、立足文化傳承,構建數字育人新場景

在推進技術應用的同時,寧夏高校注重將紅色文化、黃河文化等地域元素融入數字化建設。虛擬校史館通過3D建模技術再現六盤山長征故事,智慧圖書館開設“塞上江南”數字文化專欄,思政課程引入VR技術重現西海固脫貧攻堅歷程。這種“技術+文化”的雙向賦能,讓數字化校園成為傳承地方文化的重要載體。

四、強化產教融合,激活區域發展新動能

部分高校通過搭建校企協同創新平臺,將數字化能力轉化為服務地方經濟的實際產出。例如,與本地葡萄酒產業共建的智慧農業實驗室,為葡萄種植提供環境監測數據分析;與文旅部門合作開發的數字非遺保護系統,助力賀蘭山巖畫等文化遺產的數字化留存。這種“校地聯動”模式,既拓展了實踐教學空間,也為區域特色產業發展注入科技力量。

當前,寧夏高校的數字化實踐正在形成“以用促建、建用結合”的良性循環。未來將持續深化信息技術與教育教學、管理服務的融合創新,為西北地區高等教育現代化提供可借鑒的實踐樣本。

地市分站站點