教工系統中的“年度考核”功能,如何實現公平、高效、透明?

年度考核如何實現公平高效?

教師評測流程透明化實踐指南

教師年度考核:學校和老師都關心的事

又到一年考核季,辦公室里老師們聊得最多的話題,大概就是年度考核了吧?畢竟這事關學校和咱們老師的方方面面。

對學校來說,年度考核是規范管理的"指揮棒",能幫著摸清教學質量的"家底";對咱們老師而言,這既是職業發展的"成績單",也是辛苦付出能否被看見的"晴雨表"。可說起考核,不少老師心里可能都有點小疙瘩:明明和同事一樣埋頭苦干,為啥考核結果總差一截?每次填那一堆表格、整理材料時,更是生怕漏了啥影響評分,忙得焦頭爛額。

大家真正期待的,其實是一套既公平透明,又省時省力的考核方式——既能讓付出被看見,也能讓規則更清晰,還不用在繁瑣流程上耗費太多精力。怎么實現這種"雙贏"?這恐怕是學校管理者和一線教師都在琢磨的事兒。

怎么讓考核更公平?從"尺子"和"角度"入手

多維度評價:教師評測不能只看一張表

"王老師的課上,學生們總能搶著舉手回答問題,連最內向的孩子都愿意開口"——這樣的課堂活力,在只看期末成績單的評價體系里,往往換不來加分。而另一邊,李老師深耕實驗室三年,帶著學生拿下多項科創大獎,卻可能因為論文數量不夠,在年度考核中排名靠后。這兩種場景,正是當前教師評價中"單一維度陷阱"的真實寫照。

為何"一張表格"會失真?

當評價標準被簡化為"學生成績""論文數量"等單一指標時,就像用一把尺子丈量所有樹木——忽略了有的樹高聳入云,有的樹枝繁葉茂,有的樹根系深廣。擅長課堂互動的老師,能讓知識傳遞效率提升不少,卻可能因平均分略低被貼上"不務實"標簽;專注教研的老師,開發的校本課程能惠及眾多學生,卻可能因缺少核心期刊論文與評優無緣。這種"一刀切"的評價邏輯,本質上是對教師勞動復雜性的簡化。

多維度評價如何讓付出被看見?

真正科學的評價體系,應當像棱鏡一樣折射出教師工作的全貌。有些學校的實踐就頗具啟發:他們將評價維度拆解為"教學創新""學生成長""教研貢獻""社區服務"四大模塊,每個模塊下設3-5個可觀測指標。比如在"學生成長"維度,不僅看成績進步率,還納入"學困生轉化案例""學生滿意度調查"等軟性指標;"教研貢獻"既統計論文發表,也認可教學成果獎、校本教材開發等實踐成果。

多維度評價的三大核心價值

全面性:覆蓋教學、教研、育人、服務等教師工作全場景

公平性:為不同優勢類型的教師提供展示舞臺,避免"以偏概全"

發展性:通過分項指標指明改進方向,引導教師個性化成長

打破"唯分數""唯論文"的桎梏,構建多維度、立體化的教師評價體系,不僅是對教育規律的回歸,更是對教師職業尊嚴的守護。畢竟,教育的真諦從來不是批量生產標準件,而是讓每個教育者都能在自己的軌道上發光發熱。

標準提前公開:考核"尺子"大家都清楚

對于教師而言,年度考核最讓人忐忑的莫過于"考完才知道考什么"的被動局面。如果能將考核標準提前通過公告欄、教學管理系統等渠道公開,就像考試前老師提前劃重點,教師便能清晰知曉努力方向,避免因信息不對稱造成的誤解與焦慮。

比如當教師在公開的標準中發現"學生滿意度占比達30%"時,就會意識到日常課堂互動、課后反饋的重要性,從而主動調整教學方法;若看到"教學成果轉化"指標的具體要求,也能提前規劃教研項目的落地路徑。這種透明化就像餐廳的"明廚亮灶",考核的"尺子"有哪些刻度、權重如何分配,全都擺在臺面上,教師對照標準自查自糾,自然心里有數、準備有方。

核心價值

標準提前公開打破了考核的"黑箱操作",將"事后評判"轉為"事前引導"。教師從被動接受評價的對象,變成主動對照標準提升的主體,不僅減少了對考核結果的質疑,更讓考核真正起到"以評促建"的作用。

透明的"尺子"不僅丈量業績,更丈量信任。當每一項評分細則都清晰可見,教師感受到的是被尊重與公平對待,這種正向反饋會進一步激發教學熱情與創新動力,讓年度考核從壓力測試轉變為專業成長的助推器。

考核流程能不能更簡單?少折騰才能更高效

簡化流程:少填表格,多做實事

每年考核季,不少教師都會陷入"表格圍城"——十幾張表格輪番填寫,從教學時長到學生成績,從教研活動到師德自評,內容高度重合卻要反復錄入。有老師無奈調侃:"明明上個月剛在排課系統填過授課班級,考核表又要手寫一遍;教案數量系統里有記錄,紙質表還得親筆抄數字。"這種機械重復的勞動,不僅消耗著教師本應用于教學反思的精力,更讓考核準備變成了"體力活"而非"專業活"。

事實上,簡化考核流程絕非降低標準,而是通過數字化手段剝離無效勞動,讓教師專注于真正體現專業價值的工作。例如,實現"一次錄入、多系統復用":教師在學期初填寫的個人信息、課程安排等基礎數據,可直接同步至考核系統,無需重復手寫;教學工作量、學生出勤等動態數據,通過排課系統、教務管理系統自動抓取,生成可視化報表。有些學校的實踐顯示,流程優化后教師平均減少不少表格填寫時間,原本3天才能完成的考核材料準備,現在1天即可聚焦核心內容。

簡化流程的核心邏輯

用技術手段解決"數據不互通"問題,讓教師從"數據搬運工"回歸"專業創造者"。當系統自動同步了課時量、學生評價等客觀數據,教師就能將節省的時間用于打磨教學總結中的創新教法、提煉教研成果中的實踐經驗,最終實現"考核材料有深度,教師工作有效率"的雙贏。

這種轉變的價值不僅在于效率提升,更在于重塑考核的導向——從"看表格是否填齊"轉向"看專業是否過硬"。正如一位資深教師所言:"當我不用再為'表格里的教學時長是否與系統一致'焦慮時,才能真正靜下心來思考'這學期的項目式教學如何改進'。"考核的本質,本就該是對教育價值的專業評估,而非對表格填寫能力的考驗。

自動提醒與整合:考核進度不用追著問

每到年度考核季,不少學校的行政辦公室總會陷入這樣的循環:管理員抱著通訊錄挨個打電話催材料,教師們則反復詢問"我的考核到哪一步了",統計表格改了又改卻還是難免出錯。這種"人追事"的傳統模式,不僅消耗雙方大量精力,還常常因為信息不對稱導致考核節奏拖沓。

而引入自動化提醒與數據整合系統后,這種困境正在被改寫。對教師而言,登錄系統就能實時查看自己的考核進度——是教學材料待提交,還是師德評價已通過,每一步狀態都清晰可見,無需再反復咨詢管理員。對管理員來說,系統會自動向未完成任務的教師發送提醒,取代了低效的人工催辦;數據整合功能則能自動匯總各項指標,避免了Excel表格反復計算的繁瑣和誤差風險。

核心轉變

從"人追著事跑"到"事推著人走"。系統就像一位隱形的"考核管家",既讓教師對進度心中有數,也讓管理員從機械統計中解放出來,雙方配合更順暢,考核流程自然跑得更快更穩。

這種自動化與透明化的結合,不僅提升了考核效率,更減少了人為溝通成本和數據錯誤,讓年度考核真正成為衡量教師成長的助力,而非行政負擔。

流程透明化怎么做?讓考核像"開卷考試"

流程節點看得見:到哪一步了隨時查

"快遞物流能查,考核進度為啥不能?"這個生活化的類比,道出了教師群體對考核流程透明化的樸素期待。在日常網購中,我們只需輕點手機就能實時追蹤包裹從下單到簽收的全流程,甚至能精確知道快遞員當前的位置和預計送達時間。然而在傳統的教師年度考核中,教師往往處于信息不對稱的被動位置——提交材料后便陷入漫長的"等待黑洞",既不清楚自己的評審材料現在卡在哪個環節,也無法預估最終結果何時能出爐。這種不確定性不僅容易滋生"干等著不知道啥時候輪到自己"的焦慮情緒,還可能因信息滯后影響后續工作安排。

流程透明化的雙向價值

對教師:登錄考核系統即可實時查看"材料審核中""專家評審階段""結果公示倒計時"等節點狀態,清晰掌握"還要等多久出結果",告別盲目等待。

對管理員:減少"進度到哪了""我的材料審完了嗎"等重復性咨詢,降低溝通成本,讓行政工作更聚焦于流程優化而非信息同步。

當考核流程像快遞物流一樣實現節點可視化,教師與管理方之間的信息差被打破,雙方得以在同一進度頻道上高效協作。這種透明化機制不僅能緩解教師的心理壓力,更能通過明確的時間預期和環節指引,提升教師對考核工作的信任感與參與積極性,最終實現考核過程的公平感知與效率提升的雙重目標。

結果可查可申訴:有疑問能說清楚

教師對年度考核的信任,往往建立在"看得見、說得清"的透明化機制上。當考核結果不僅呈現最終等級,還附帶具體得分明細時,教師能清晰了解自身表現的優勢與不足,這正是打破"結果神秘感"的關鍵一步。例如,若教學評價環節被扣了分,系統中可直接追溯到具體班級的反饋內容——是課堂互動不足的建議,還是作業批改及時性的問題,每一項評分都有明確依據。這種"有理有據"的結果呈現,讓教師不再因"不知為何失分"而產生抵觸情緒,反而能針對性地改進教學工作。

更重要的是,透明化機制必須包含暢通的申訴渠道。當教師對某項評分存疑時,需明確知道向哪個部門提交申訴、需要準備哪些材料、流程的時間節點如何設置。例如,有些學校在考核系統中嵌入"申訴指引"模塊,詳細列出教務處受理窗口、申訴材料模板及反饋承諾,確保教師的疑問能在規范流程中得到回應。這種"有處可說、有章可循"的設計,有效避免了"結果一言堂"的弊端,讓考核從單向評判轉變為雙向溝通的過程。

核心價值

得分明細讓教師"知其然更知其所以然",申訴機制則賦予教師表達異議的權利。二者共同構成考核透明化的"雙保險",既維護了評價的嚴肅性,又保障了教師的知情權與參與權,最終實現從"被動接受"到"主動認可"的心態轉變。

當每一位教師都能在考核中感受到公平對待,考核便不再是單純的"打分工具",而成為促進專業成長的"助推器"。這種基于信任的評價文化,正是提升教師隊伍凝聚力與積極性的重要基石。

做好這幾點,考核能成"加油站"

年度考核常被教師視為"年終大考",甚至成為壓在肩頭的"壓力源"。但當我們將公平、高效、透明三大原則融入考核設計,這場"考試"完全可以轉變為助力成長的"加油站"。關鍵在于抓住三個核心轉變,讓考核從單向評價變為雙向賦能。

核心轉變三要素

公平性:打破"唯分數論",建立多維度評價體系(如教學創新、家校溝通、專業發展等),并提前公開評價標準與權重,讓教師明確努力方向。

高效性:通過簡化填報流程、引入自動化數據統計工具(如教學成果自動匯總系統),減少人工核對與重復勞動,將教師從表格堆里解放出來。

透明化:全流程可視化(如進度查詢系統)+ 結果申訴通道,確保教師清楚考核環節與依據,對結果有異議時能理性反饋。

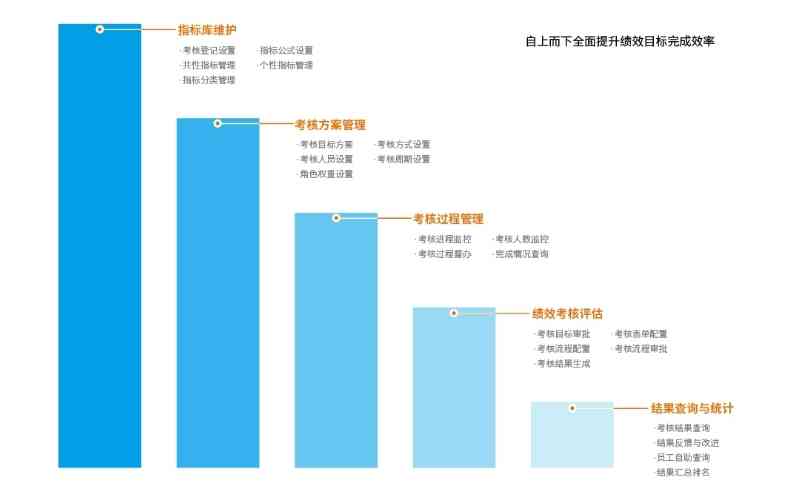

這些做法絕非"給考核加負擔",反而能通過科學設計降低溝通成本。例如,有些學校引入相關系統后,教師年度總結填報時間和考核周期都有明顯優化,但評價維度卻有增加,公平性顯著提升。當學校能精準識別教師的優勢領域(如某位教師擅長跨學科融合),教師能清晰看到改進空間(如課堂互動設計需加強),雙方自然形成"診斷 - 反饋 - 提升"的良性循環。

最終,年度考核不再是冰冷的打分表,而是學校發展的"導航圖"與教師成長的"體檢報告"——既為學校優化資源配置提供依據,也讓每位教師在專業道路上走得更有方向、更有動力。